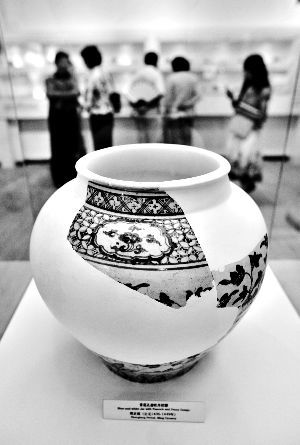

观众在欣赏复原的毛家湾瓷器。昨日,近300件毛家湾瓷器坑出土的瓷片在北京艺术博物馆展出。

正在展出的“毛家湾出土瓷器珍品展”再次唤起了人们对毛家湾瓷片出土事件的好奇和探索。北京市文物研究所所长宋大川昨日表示,截至目前,毛家湾瓷器坑之谜尚未解开,研究工作还在继续。

出土瓷片跨度900余年

2005年7月,西城区前毛家湾胡同1号院内的中央文献研究室在铺设供暖管道时发现大量瓷片。后经发掘,共出土瓷片总数达100余万件。这是北京历年来出土数量最多的一次,堪称北京的地下瓷器“博物馆”。

经考证,出土瓷片的年代,自唐、宋直至明中期,时间跨度达900余年。从产地来看,分属东西南北十余个窑场。

专家介绍,这些瓷器可以反映出古都北京历史、文化、经济、贸易、习俗、审美等各方面信息,为考古学、鉴定学、社会学等学科相关研究提供了详实的标本。但对于一些发掘中的问题,至今还没有答案。

瓷器坑成因至今成谜

据史书记载,前毛家湾胡同位于明皇城西北角的西侧,北面是太平仓,西面紧挨人口密集的鸣玉坊,漕河在其西侧不远,附近建有漕运码头。皇城西北角建有西什库、赃罚库等皇家仓库。据此种种,瓷器坑的形成原因可能与当时其附近的仓库、府衙、居民点及漕运活动等有一定关系。

对瓷器坑的成因,有人推断是古代城市的分类垃圾。可能当时在此设立了一个瓷器仓,存放宫廷所需陶瓷。久而久之,一些碎瓷则堆放在固定的位置,形成这个瓷器坑。

还有一种看法认为,该瓷器坑可能是当时宫中用过的旧瓷破瓷的堆放地,这样就能解释为什么没有完整的器皿,而且有使用过的痕迹这两点。

此外也有人认为,毛家湾瓷器坑所处地在当年可能是水路运输的某个终点站。在运输途中,一些瓷器损坏后,为了不造成环境污染,人为挖出大坑,用于掩埋这些碎窑。