展会现场陶瓷爱好者在选购

来源:www.artxun.com

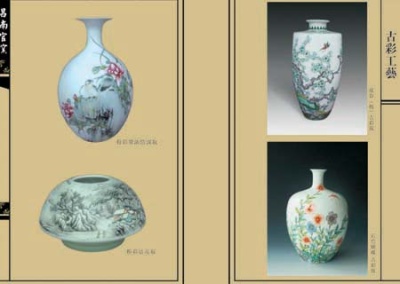

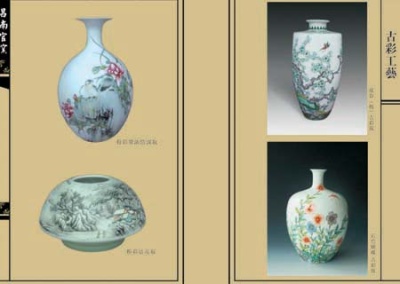

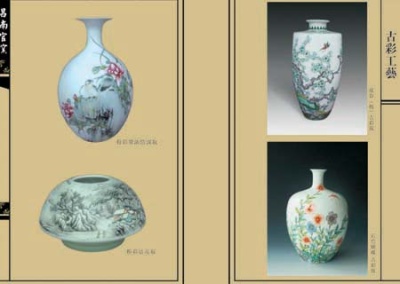

新华网浙江频道10月31日电 (赵生祥)在杭州百大 解百"庆生"促销活动疯狂进行的同时,位于杭州和平广场的艺术品展销也在进行着。来至江西昌南的官窑陶瓷在本次展会上拿出精品,自降身价,吸引了大批陶瓷爱好者前来观赏,选购。

中国因昌南瓷器而得名--China,宋真宗赵恒因酷爱瓷器,将自己的年号"景德"二字赐予昌南,自此以瓷器立中华国名的昌南,遂改名叫景德镇。昌南官窑所产瓷器,供历代王朝皇室专用,成为历代官窑的扛鼎之作……

来源:www.artxun.com

历史上的昌南官窑,凭借帝王之威,集历代名窑之大成,汇各方技艺之精华,专为历代皇宫内院制造宫廷用瓷和皇帝赏赐臣僚的御瓷。瓷质以"白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬"蜚声海内外,驰誉古今。

昌南官窑薪火相传,直至"7501",即毛泽东用瓷。如今"7501"瓷专家年事已高,所剩无几,昌南官窑面临着即将断承!由景德镇昌南官窑文化研究院、江西昌南官窑文化发展公司与浙江昌源文化发展公司组成的官窑文化实业机构,承载着历史、国家、民族的重托;在国家文物局、知识产权局、博物馆学会、工艺美术协会、陶瓷鉴定专家委员会等相关部门大力关怀与协助下,打开了昌南官窑尘封已久的历史之锁;承前启后,广纳众师,续写民族文脉,继续打造昌南官窑"皇帝用的陶瓷,陶瓷中的皇帝"当代传奇!

据浙江昌源文化发展有限公司副总何英介绍:"由于本次展出的昌南官窑陶瓷档次高,定价合理,吸引了众多陶瓷专家,业内人士和很多青年爱好者的青睐,在短短两天的展出中就预售了50多件,"她预计,随着展出的深入,预售件数还会增加。(完)

来源:www.artxun.com

相关链接:

昌南官窑史话

昌南官窑地处景德镇,原名新平,后更名昌南,如今是驰名中外的瓷都,一座有着1800多年制瓷历史的江南古镇。其制瓷业从五代到清代历经千年而长盛不衰,这在世界陶瓷史上是绝无仅有的。她虽然不是瓷器的发明者,但却能集历代名窑之大成,以精湛的制瓷技艺和高度的瓷业成就,当之无愧地成为中国陶瓷的最杰出代表。

从唐宋进贡御瓷设陶政,到元世祖忽必烈设置"浮梁磁局",再到明清置御器厂、御窑厂,至清朝覆亡,景德镇是元、明、清三代皇家瓷厂所在地,中国的官窑制度在这里延续了六百多年,她也由此拥有烧造时间最长、规模最大、工艺最精湛的官办瓷厂。

官窑,代表瓷艺水平的最高成就。以致历朝历代,无不以官窑,作为瓷器价值判断的权威衡量标准,官窑瓷器在某种意义上是权力和财富、社会地位的象征。昌南官窑由于其独特的历史使命,由于其承担烧制皇室御用瓷器的任务,往往穷一时之俊杰,尽一国之物力,"不计成本,只求极品",使昌南官窑瓷器在精美程度、工艺水平、艺术成就等方面远超同辈。她为中华民族乃至世界创造了无数奇珍异宝,为我们留下了宝贵而深厚的文化遗产。

来源:www.artxun.com

水土宜陶 得天独厚

春秋战国时,这里还是一个尚未开发的山区,山岭连绵,森林茂密,瓷石等矿藏资源极为丰富,又有星罗棋布的河流和丰富的水资源,所以不仅为制瓷手工业提供了充足的原料、燃料和水资源,而且还为原料、燃料的运进和瓷器的运出提供了水路运输便利和生产动力,自然条件得天独厚。

新平冶陶 始于汉世

据《陶记》、《天工开物》、《景德镇陶录》、《浮梁县志》等文献记载,陶器的发明、瓷器的首现均不在景德镇,但她却荟萃了华夏陶瓷精英,勇于创新而雄踞于"世界瓷都"的独特地位。清《浮梁县志》记载:"新平冶陶,始于汉世。"先祖在此,利用本地得天独厚的自然条件,靠山筑窑,伐木为薪,"冶陶粗用",为瓷业辉煌发展奠定了历史根基。

昌南玉瓷 进贡于朝

来源:www.artxun.com

隋唐时期,因镇坐落在昌江之南,故改称昌南镇。此时的昌南窑业有了很大的发展,"陶窑"和"霍窑"是其佼佼者的代表。他们所制的陶瓷精美绝仑,色泽素润,"莹缜如玉",质地坚固,被誉为"假玉器",并且进贡于朝廷,使昌南瓷器一举名天下。由于昌南古镇名窑辈出,瓷器精美,深受唐高祖钟爱,武德四年(621年)朝廷在景德镇设置陶政,监陶进御。这是景德镇最早设置官家督陶官员。后来,柳宗元的《进瓷器状》称"艺精埏埴,制合规模。禀至德之陶蒸,自无若窳;合大和以融结,克保坚贞。且无瓦釜之鸣,是称土铏之德",大文学家的赞美更增添了新平瓷器的风采。

巧匠云集 帝号名镇

宋代承传隋唐五代瓷业精髓,登上制瓷新高。青白瓷(影青釉)使刻花与影青釉交辉,达到光茂致美的艺术效果,使"镇窑"跻身于名窑行列,对昌南瓷业发展有划时代的意义。宋真宗赵恒(998-1021年在位)命昌南镇进御瓷,景德元年(1004年)令瓷器底书"景德年制",并以帝王年号"景德"命昌南改为镇名,自此"天下咸称景德镇"。随着宋室南渡,北方著名窑场工匠云集于此,技术荟萃,融通互鉴,大大提高了制瓷水平。昌南陶瓷除继续制造青白瓷外,又创造制红釉、黑釉、钧红、郎窑红、美人霁、霁蓝、结晶釉,火焰红等,薄胎瓷也源于此期。纹饰上有凸花、划花、印花、绣花;技法上有刀刻、针刺、模印、笔堆各异。无论生产规模之大,技艺水平之高,装饰风格之巧,都可当之无愧地名列官、哥、汝、钧定窑之前,昌南古镇成为古代手工业制瓷中心,瓷器远销50多个国家。

来源:www.artxun.com

"浮梁瓷局" 皇家督陶

元世祖忽必烈在至元十五年(1278年)设置"浮梁瓷局",这是继唐在新平置陶政后由中央王朝在景德镇设置的第一个督陶机构,开创了昌南"官窑瓷"的烧造新时代,陶以高温烧成蓝釉、铜红釉、创造出全彩、釉上三彩、铜红釉、霁蓝釉、青地白釉等多样风采。

元代以前,景德镇瓷胎原料向为单一瓷石,元代开始瓷石加高岭土成"二元配方"法,使瓷的硬度大大提高。同时又创出卵白釉,它微带青白,光透如玉。所创釉里红及青花釉里红瓷,精美绝伦,被誉为"人间瑰宝"。青花瓷的出现开创了由素瓷到彩瓷的新时代。它取代了以前的刻、划、印花的装饰技法,而成为瓷器装饰主流。以浓淡不一的青料彩于一器,产生深浅不同,淡浓有致的效果,颇具中国水墨画的风采,由此青花瓷长盛不衰。

来源:www.artxun.com

荟萃集成 登峰造极

明清两代,沿袭前朝建制分别在昌南古镇设置"御器厂"和"御窑瓷厂"。昌南古镇的制瓷业得到了前所未有的大发展,其时镇内官窑达58座,民窑达数百座,"昼间白烟掩盖天空,夜则红焰烧天",足见其生产规模之宏大。昌南官窑更是如日中天,其凭借帝王之威势,集历代各大名窑之大成,荟萃了大批精通瓷业生产、擅长制瓷技艺的陶瓷精英和能工巧匠,不惜重金,占用最好原料,对产品精益求精,所产瓷器精美绝伦,畅销海内外。《天工开物》载,"共计一坯工力,过手七十二,方克成器。其中细微节目,尚不能尽也"。不仅釉里红越超元代,永乐年间(1403-1425年)又有青花玲珑出世。继之釉下彩绘不断创新,创造出"斗彩"、"填彩"、"青花五彩"、"釉上彩"、"青花五彩"装饰以及地金彩装饰等。使颜色釉争奇斗艳,五光十色。明代雕塑技艺大大提高,色彩更为丰富。特别是薄胎瓷器,巧夺天工,堪称世间一绝。

永乐、宣德年间(1403-1436年)郑和七次下西洋,把景德镇瓷器的远洋贸易推向新高,以致中国的"至精美之瓷,莫不出于景德镇"。

来源:www.artxun.com

清代前期,景德镇瓷业达到历史巅峰期,尤以康雍乾三朝为最辉煌。蛋型窑(镇窑)出现,使制瓷工艺进一步提高,窑温超过1300℃,达到现代硬瓷烧成温度,且器型规整,瓷胎致密而坚硬。青花装饰成熟,创造出独具一格的粉彩装饰、五彩装饰、珐瑯彩和墨彩装饰,特别是乾隆年间制作的玲珑瓷达到独步天下之境地。

昌南官窑,国礼首选

中国自古以来就是礼仪之邦。"有朋自远方来,不亦乐乎"。"礼"文化源远流长,博大精深,《礼记》中记载:礼品为"忠信,礼之本也;义理,礼之文也。无本不立,无文不行"。礼品的选择从隋唐的"崇玉"转向了明清的"尚瓷", 由于瓷器的材质、工艺决定了其为"物扬海外"的首选品,"国礼尚瓷"的传统理念也就成了共识,并延续至今。清朝康熙皇帝在接见罗刹国大使时就说:"泱泱中华,物产王土,万国来朝,仅一瓷一布,足以令其为之瞠目,惊羡不已。"表现出强烈的优越感和自信心。

来源:www.artxun.com

深厚的文化底蕴,精湛的传统工艺以及悠久的"国礼尚瓷"的传统理念使"昌南官窑"瓷器成了党和国家领导人出访和接待外国首脑的首选礼品,成为与世界人民友好交往的和平使者。无论是民间的"投桃报李",还是官方的国礼相赠,"无瓷不雅"已成送礼习俗,瓷器长期占据着国礼之首的位置。礼瓷文化更是符合现代人的送礼理念,陶瓷富含中国传统文化,艺术价值,雅俗共赏,把玩摆设皆宜,兼具文化、艺术内涵,四壁生辉,环保健康。以瓷为礼,收者欢心,赠者舒心。