在美丽的云南红河哈尼族彝族自治州建水古城的北郊,有一个古老的村落——碗窑村。没有人能说清村子起源,但所有人都知道,这是一个文明的起点。这里世代以陶瓷为业,至今仍旧扬名四海。村子后面的红土坡由东向西绵亘数里,沉寂着一大片形迹清晰的古窑遗址和堆积如山的陶瓷残片。

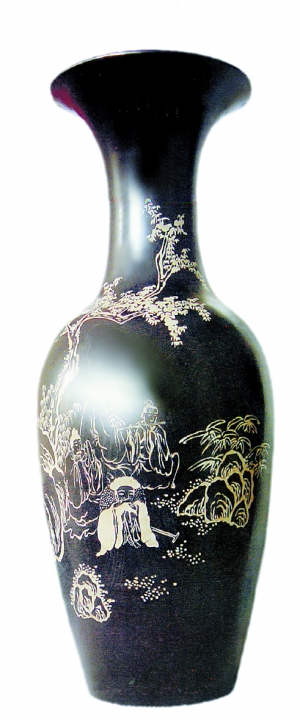

建水紫陶因产于建水且呈紫色而得名,又名“滇南琼玉”。其质腻若脂可与玉石比肩,更有大处能容江河丘壑,微处可见纤毫精构。兰章可见史迹履痕翰逸神飞,刚阳可赏雄浑大气拙健豪荡。据史料考证,建水紫陶始于清末,但其渊源甚至可追溯至距今3500年的新石器时代和2000多年前的西汉时代。

建水紫陶的泥料取自建水境内,由于泥料细腻,在湿润状态下的可塑性就相对较弱,因此建水紫陶一般不宜于制作大型器件,也正因这种特性成就了建水紫陶在器表作细微雕刻填泥和无釉磨光的特殊工艺。

时至今日,建水紫陶仍固执地沿用着数千年前发明的制陶工具,在简陋的陶车上手工拉坯完成陶器造型。这或许就是建水紫陶的身上为什么总游动着一种古拙灵气的根由。拉坯是整个制陶过程中非常重要的环节,因为同一种器形的典雅与媚俗、雄浑与小气,都是缘于拉坯时的微厘之差。

1953年,北京举办全国民间工艺品展览盛会,这批凝聚了千百年建水人睿智和希望的结晶以纯正的传统工艺和韵味无穷的文化内涵扬名,与江苏宜兴陶、广东石湾陶、四川荣昌陶一并被国家轻工部命名为中国四大名陶。

建水紫陶能获大奖的另一关键在于它具有的文人气质。以陶为纸,既要保留笔墨的法备气至,以及物象的神形具备,又要兼顾陶坯的不同弧面和湿润状态下的柔糯特质,挥毫更须有厚实的悬肘运笔的功底。为便于雕刻,一般以纯正素净的线条勾勒,运笔处处着力而提顿有致。虽然难作水墨淋漓的晕染和枯笔淡墨的皴擦,却有着积墨点染与画山入骨的神韵。这正是一种深谙笔墨语言和紫陶特性的文人语式。1932年,建水紫陶作为中华民族的文化使者,首次在国际亮相便摘走了博览会美术大奖的殊荣。