在中国的封建社会,有很多用品都是专门为皇帝生产的,瓷器也不例外。而“景德镇” 这个名字从它诞生那天起就已经和皇帝结下了不解之缘。

唐代,景德镇出了两位烧瓷匠人,他们把自己制作的瓷器千里迢迢运到长安,并向朝廷进贡。因为瓷器精美,质量已接近珍贵的玉器,得到皇宫的喜爱。

公元1004年,也就是宋朝景德元年,因为昌南镇的制瓷工艺出色,朝廷就把宋真宗的年号赐给了这个南方的小镇,从此这里改称景德。

公元1271年元朝建立,统治民族蒙古族是一个“国俗尚白,以白为吉”的民族,因而,景德镇优质的白瓷引起朝廷的高度重视,成为元代帝王的珍爱。1278年,元世祖忽必烈在景德镇设立第一个官窑“浮梁磁局”,专为元皇室烧造瓷器。在浮梁瓷局的督导下,大批的陶瓷工匠来到景德镇,北方陶窑的烧制技术也随着南下的工匠传到这里,景德镇的陶瓷烧得越来越白,瓷坯上的釉色渐渐变得像鹅蛋壳一样的颜色,人们把这种瓷称为卵白瓷。元朝的最高军事机构枢密院常常定制这种白瓷,所以也有人称它为枢府瓷。

图:流年景德镇高白瓷精品咖啡具

元朝中期,景德镇的白瓷烧制技术已经达到了炉火纯青的程度。尤其是高岭土的发现和瓷石加高岭土二元配方制胎法的广泛使用,改善了瓷器的物理性能,使瓷器的烧制温度达到了1300℃以上,出现了世界陶瓷史上划时代的高温硬质瓷。

也许是受到波斯人装饰风格的影响,一种在素白色的坯体上描绘图案的釉下彩技术,这时在景德镇趋于成熟,这就是举世闻名的青花瓷。从元代开始,中国制瓷重心就逐渐向景德镇转移。

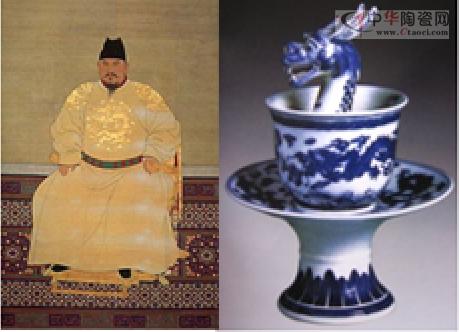

公元1368年,明王朝建立。明太祖朱元璋也对景德镇的瓷器宠爱有加。明朝建国的第二年,景德镇就设立了御窑厂,由朝廷委派督陶官并由国家投入资金,专门为皇室和朝廷大臣们烧制祭祀和生活用品。不惜人力,不惜工本,在满足宫廷需要的前提下,景德镇生产出当时世界上最精美的瓷器,景德镇迎来了制瓷业的全盛时期。

图:朱元璋和他常用的明代青花瓷酒杯

十五世纪初,三保太监郑和携带大量丝绸和景德镇烧制的瓷器,七次出使南亚和西亚诸国,诱发了中国海外贸易的热潮。景德镇因明清两代曾设御窑厂,专门烧造宫廷用瓷,御窑集中了当时全国最优秀的陶瓷工匠,控制最优质的制瓷原料。瓷器烧成后,需经严格挑选,再解运到京城,供皇帝和后妃们享用。这些瓷器多由宫廷出样,体现了当时瓷器生产的最高水平。许多品种都禁止民窑生产,违禁者轻者流放,重者杀头。

不计成本的“贡品文化”成就了景德镇的辉煌,也使得这座城市缺乏内在的活力,在工业时代迅速滑向衰败。在市场经济下,景德镇的发展面临着重重危机。

如今,千年瓷都景德镇瓷业规模不断萎缩,市场份额持续下降。有资料显示,和广东佛山相比,景德镇的瓷器产业规模仅有佛山的5%,而景德镇的陶瓷产业在本市的经济产值也仅占8%的份额,远远落后于房地产业。景德镇各大国营瓷厂几乎全部由于经营不善而被迫改制。

景德镇复兴的希望,是“千年瓷都”的品牌和这里有着传统技艺的人。而对景德镇人来说,已经很难有其他事物将他们与瓷器分开。瓷库中国网小编相信,有那么一天,景德镇将重振当年的雄风。