长期以来,宗教始终影响着人类的生产生活诸方面,宗教与艺术的关系是非常错综复杂的。黑格尔指出:“最接近艺术而比艺术高一级的领域就是宗教”,“宗教往往利用艺术,来使我们更好地感到宗教的真理,或是用图像说明宗教真理以便于想象;在这种情况下,艺术确是为和它不同的一个部门服务”。作为中国优秀传统文化遗产之一的德化陶瓷艺术,同样与宗教有着密切相关的联系。

德化县,位于福建省南部,于五代后唐长兴四年(公元933年)正式置县,辖于泉州。漫长的岁月给德化留下了积淀丰富的文化遗产和宗教古迹,城乡各地遍布寺庙宫观,香火历代不衰。

南北朝时,戴云山就有僧人在石室坐化。唐开元四年(716年),沙县僧人邹无比到九仙山与其徒普惠创建灵鹫岩。唐大中年间(847~858年),即有印度高僧知亮来泉州弘法,后来,知亮与其师慈感,从泉州开元寺徙居戴云李山,结庐讲演佛经,累月不食,盘脚而坐,相传有虎驯伏其侧。大中十二年(858年),跌逝于开元之院居。其徒弟肉身载归戴云,后奉为戴云寺开山祖师。唐至五代,德化相继兴建灵鹫岩、雪山岩、五华寺、戴云寺和程田寺。宋代,德化境内岩寺普遍,寺庙增至55所。据清&S226;乾隆本《德化县志》载:“泉南古称佛国,华刹淫祠,山僧野觋,无处无之。德化五乡,寺占五十五所”。据载,从明中叶至清代期间,共新建寺、岩、庵20所,盛况空前。

宗教作为一种意识形态,一定要渗透到人类经济生活和风俗习惯中去,在一个政治紊乱、社会失常的状态下,宗教不仅填补了人们心灵的空虚,还提供了一个维护社会秩序的准则。宗教和民间信仰融合后,产生了降魔伏妖与祈求佛福的种种仪式,产生了新的教义。

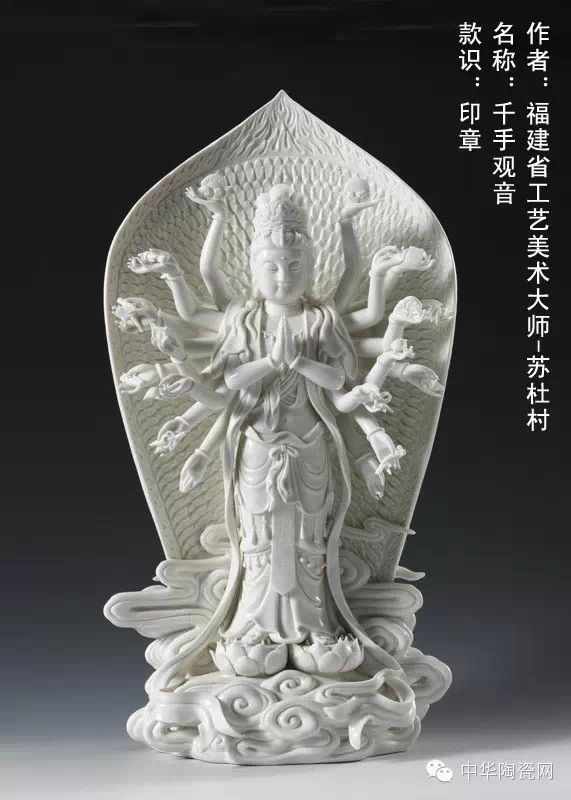

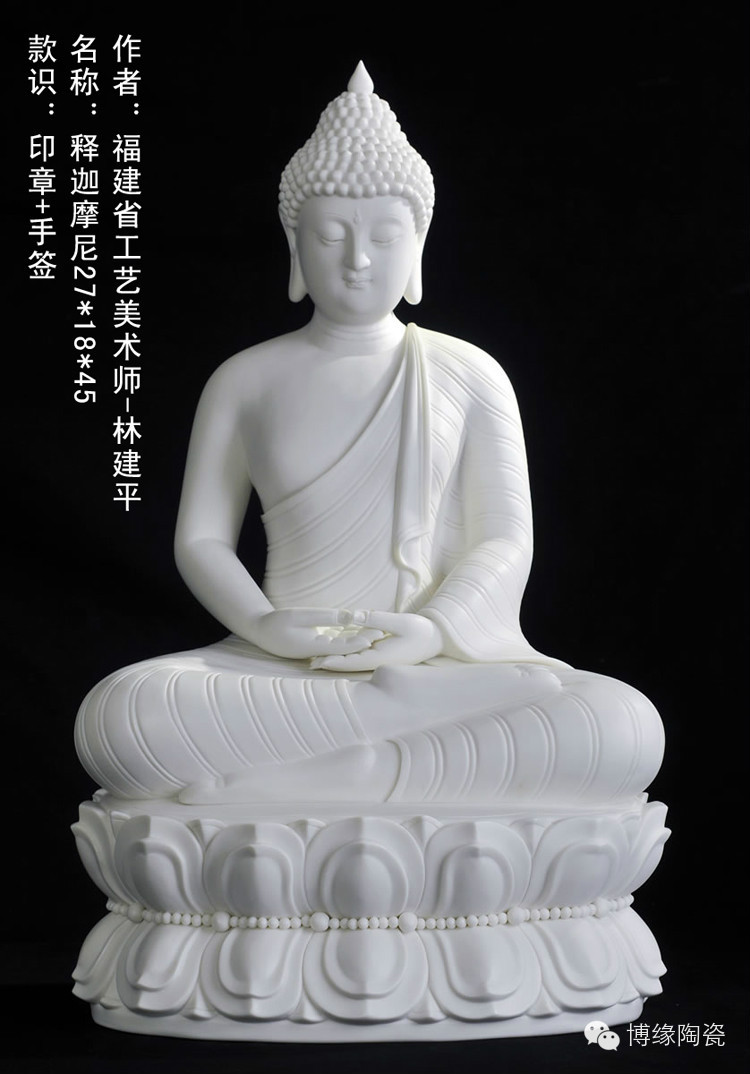

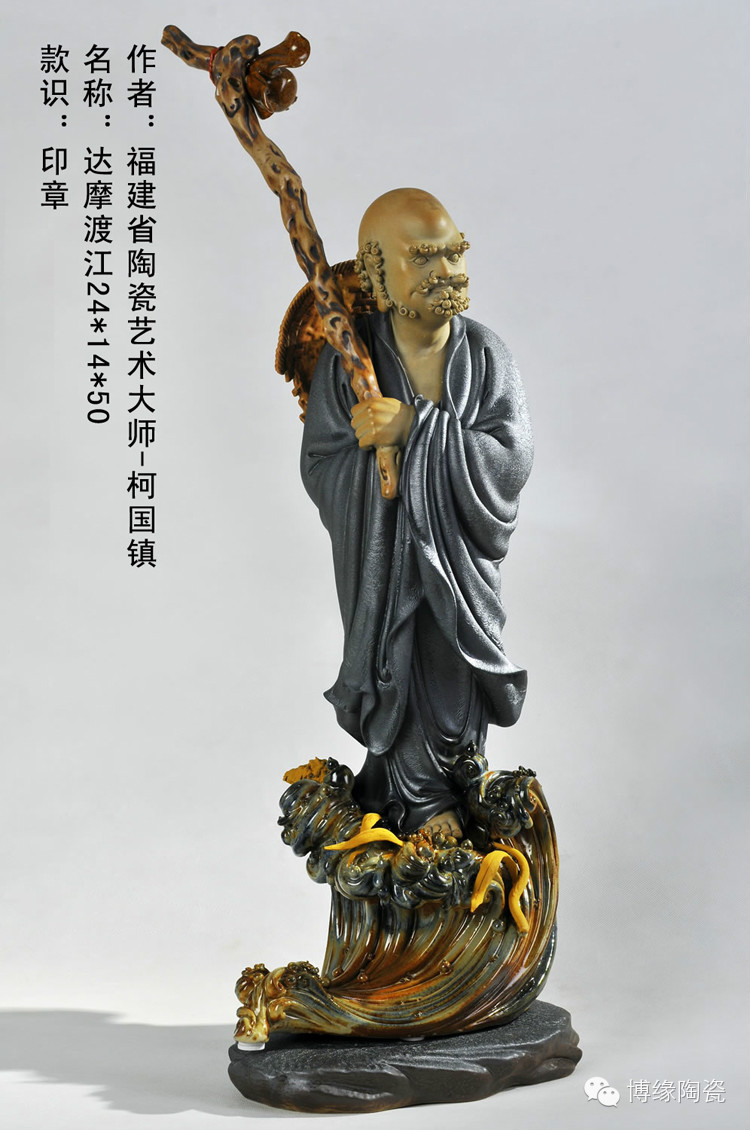

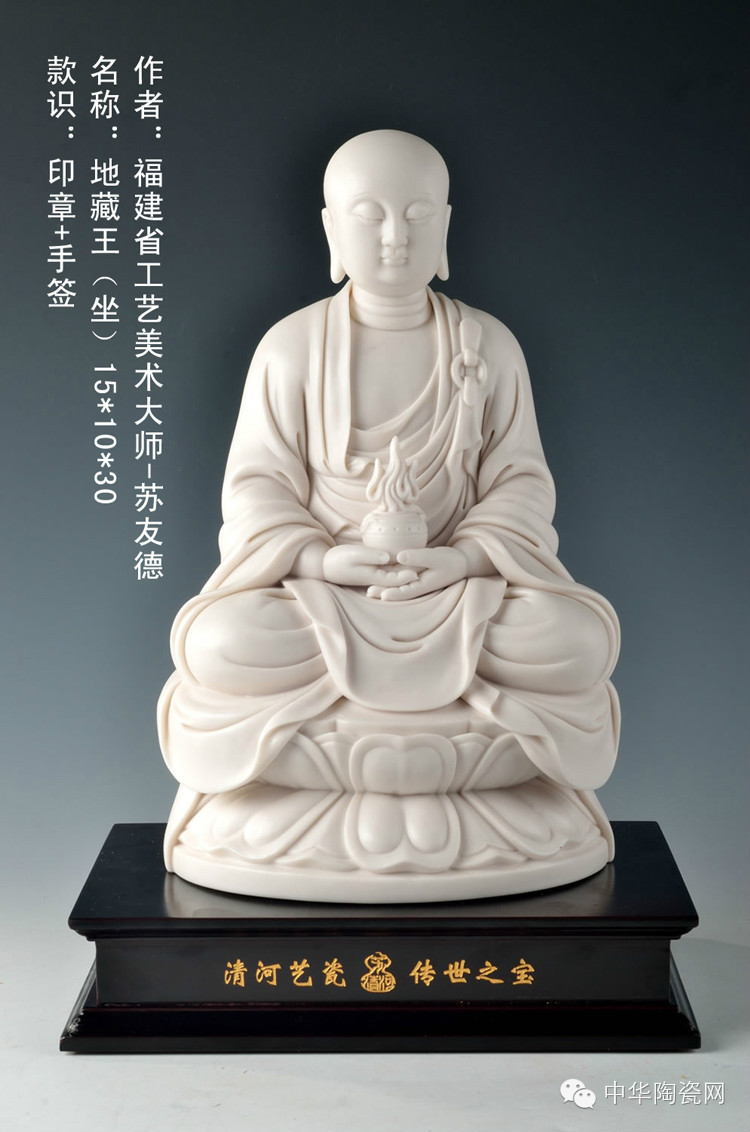

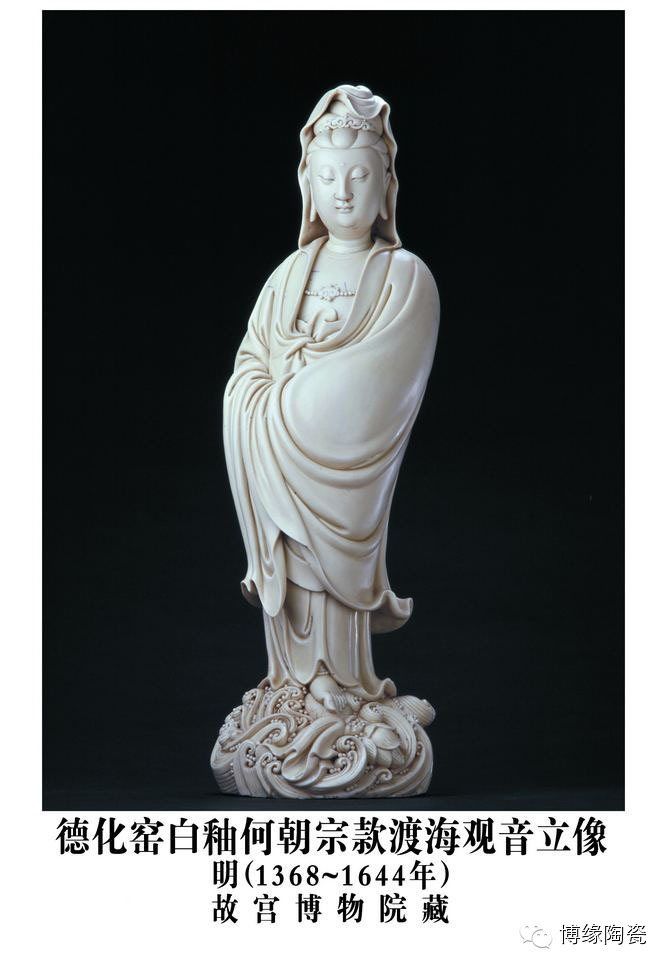

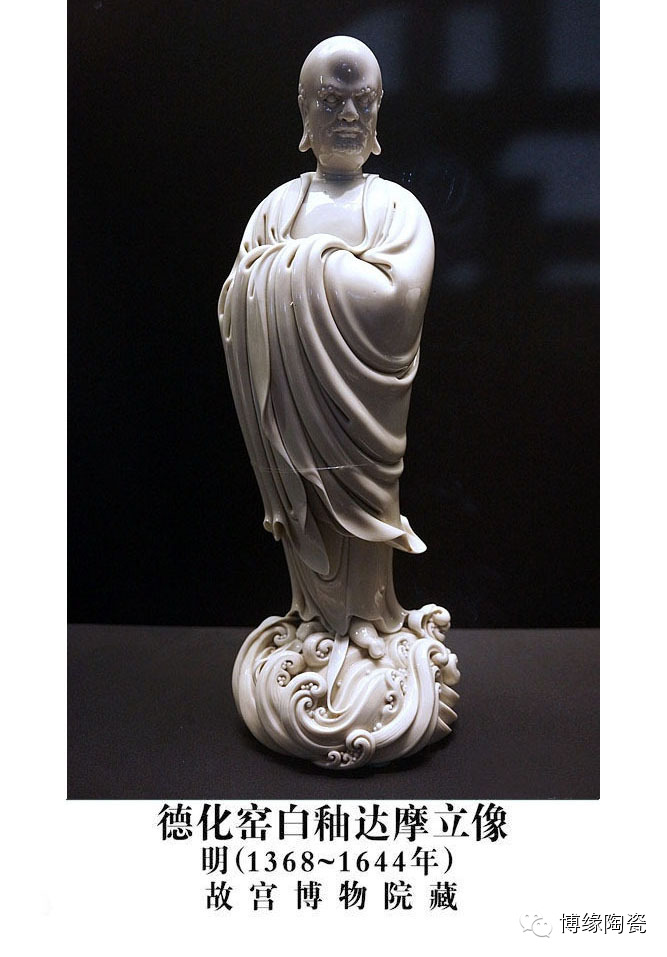

由于政治的需要和民间信仰的逐渐兴盛,以宗教为题材的德化石刻、木雕、泥塑、瓷塑与绘画艺术也随之绽放缤纷异彩,具有渊源流长的历史传统。明代嘉靖年间,德化地区就有著名的庙宇十多座,出现了一批绘画大师和雕塑名匠,如《德化县志》载:“明,纪廷圣,西关外人,工书法,善画佛,写大士影妙相庄严,曲肖慈悲三昧,远近争宝之。”各种宗教活动盛行,各类绘制工艺融合贯通,使德化明代瓷雕技法日臻成熟,并形成许多优秀的艺术流派。深受传统文化熏陶的德化民间艺人,大多以陶瓷技艺作为谋生的手段,世代相传,不断涌现出许多陶瓷名家和佳作,以何朝宗、张寿山、林希宗、陈伟为代表的陶瓷雕塑艺术大师,从根植于民间艺术的土壤中汲取创作营养,他们以宗教等素材作为创作题材,塑造出了一大批栩栩如生的诸如释迦牟尼、观音、罗汉、达摩等神仙佛像,把德化瓷塑艺术推到了一个前无古人的高峰。

尤其是瓷圣何朝宗,他的艺术成就和精湛的技艺给后人留下了宝贵的财富,对后世产生了深刻的影响,如泉州市海外交通历史博物馆珍藏的何朝宗瓷雕作品渡海观音,其造型仪态宛然,面目娴雅秀丽,表情平静安详,双目低垂凝思,被列入最高级的国家艺术珍品。近现代著名瓷雕艺人苏学金(号蕴玉)、许友义(号云麟)等,当代瓷雕大师邱双炯、苏清河、苏玉峰等在雕塑艺术风格上都深受影响,留其遗风。当代著名的历史学家、思想家、哲学家蔡尚思先生曾咏《瓷圣何朝宗》诗这样评价他:“明代瓷圣何朝宗,瓷艺史上实无双;我今称他为‘瓷圣’,他最无愧足以当。”

何朝宗的艺术成就突出地表现在瓷塑上,他善于继承吸收泥塑、木雕、石刻等各种流派的创作手法,结合到自己的艺术创作中,既师古而不泥古,总结出了捏、塑、雕、镂、贴、接、推、修的八字技法,形成了独树一帜的“何派”艺术。《福建通志》和《泉州府志》都称其为“善塑瓷像,为僧伽、大士,天下共宝之”。他所塑造的人物形象,充分发挥了中国传统的“传神写意”的雕塑手法,刻划入微地表现人物的内心世界,同时着意人物外表衣纹的刻划修饰,线条深秀洗练,柔媚流畅,圆劲有力,形神兼备,独具风格神韵;他所塑造的人物,既是神,又是人们理想中善与美的化身,达到了现实性与理想性的统一、整体塑造与细部刻画的完美结合。

除陶瓷雕塑的神仙佛像以外,德化窑生产的青白瓷、青花瓷器亦与宗教活动有所联系。值得一提的是,德化窑陶瓷不但为国内佛教活动所使用,而且还远销海外。例如,德化窑生产的军持,主要就是供应东南亚国家佛教和伊斯兰教的信徒使用的,军持(或称军持壶、净瓶)在德化的碗坪仑、屈斗宫、后坑垅、后垅仔等宋元时代的窑址中均有发现。军持原是印度游方和尚使用的一种水器,宋元时代,军持在东南亚地区盛行,佛教信徒为使用它来净手或贮装“圣水”。从考古调查资料和德化窑出土的军持标本看,证实德化窑生产的军持曾远销到印度尼西亚、东爪哇和菲律宾等地,为东南亚国家的宗教信徒所使用。

宗教的普及与中国瓷器的发明、发展、繁荣共同进步,精神与物质的渗透,促进了德化陶瓷的发展。在宋元时期,德化青白瓷器普遍以莲花为装饰,以刻、印、绘的浮雕,堆、贴等不同的手法,于碗、罐和军持等器物的外壁和盘面常常划饰垂线仰莲,形似一朵盛开的荷花;缠枝莲纹则是借鉴佛教艺术中的忍冬、卷草纹之类波形纹,同时把它和汉代彩绘以及漆器上的云气相结合,形成了中国独特的缠枝纹。德化陶瓷雕塑,揉合了泥塑、石刻、木雕等艺术,特别是吸收宗教艺术的精髓,故造型优美、技艺熟练,甚至连衣冠服饰,社会生活也生动地反映了宗教文化的特点。在流传的德化窑瓷塑艺术作品中,以陶瓷为材质雕塑的菩萨形象,面目慈祥、神态逼真,姿态神情各异,衣纹装饰别致,规格大小不一,极大地丰富了中国陶瓷艺术,产生了千姿百态,各臻其美的艺术效果。

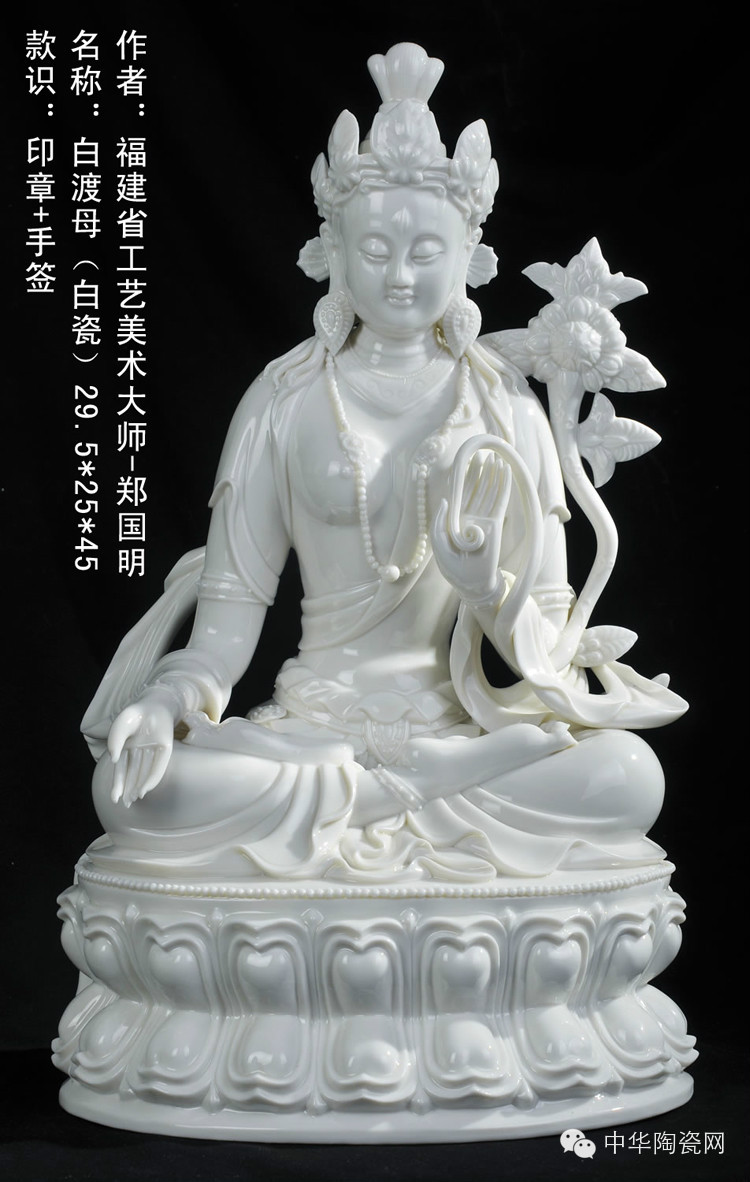

郑志德作品《愿·慈悲》