作为千年古瓷都,德化的历史不在纸上,知道它的只有瓷,只有窑。来到德化的人除了欣赏精美的陶瓷,还常常会到三班镇蔡径村的月记窑看看,从这条近400年薪火没间断过的龙窑里找寻最原始的工艺,品味历史的沉淀。

近段时间,月记窑迎来大修,69岁的拱窑师颜瑞柔每天都早早吃好饭,和儿子颜炯伟一起开始砌窑墙、造窑背,为月记窑复烧做准备。

“龙窑烧制最高温度可达1300多摄氏度,热胀冷缩和高温熔融等因素,会让龙窑变形甚至坍塌,使用一段时间后需要进行大修。” 颜瑞柔向我们介绍,一般大修一次可以烧120次窑,由于现在的企业都改用电窑或汽窑,柴烧的月记窑使用率相对不高,一年也就10多次,这次重修的是窑头和窑身,窑尾是六年前重修的,仍完好无损。

虽然现在不常拱窑了,但谈起拱窑史时,老颜难抑心中兴奋。颜瑞柔说,祖父颜地林和父亲颜清着都是知名的陶瓷窑炉建筑师,自己25岁开始跟父亲学习祖传建窑技艺,已有40多年了。“窑炉建造不仅工艺复杂,还涉及建筑、美术等多项专业知识,每一步都马虎不得。这可不单单是力气活儿,会直接关系到产品的质量、产量和能量消耗的高低等,严重的还容易造成坍塌,危及人员安全。”

颜瑞柔介绍,经他们家族建造的窑炉已数不胜数,不仅是本县的窑炉,省内的有宁德、福鼎、闽清、建阳、尤溪、仙游等市、县,省外的有安徽旌德、江西广昌南丰等,自己参与造的龙窑就超过了1000条。

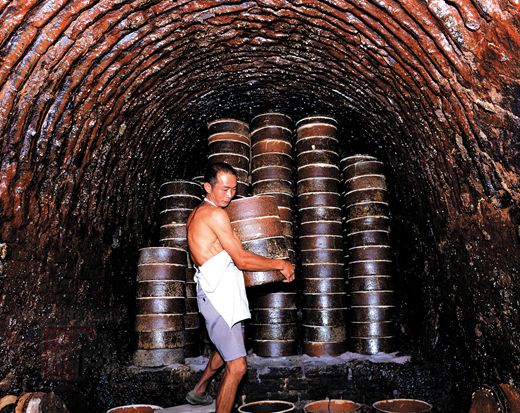

月记窑长约33米,共有33阶梯,有7个门。颜瑞柔说,先要把窑墙和窑背拱全部拆掉,窑厅和阶梯等保留,那是历史留下的印迹。这次大修,拱窑门是一个难点,窑门往里就影响美观,太外又不能起到支撑作用,完全靠肉眼判断和经验,所以难度较大。“我们不仅要建窑,还得烧窑,建完窑后,还得帮窑主烧一窑或两窑检验成果。”几十年来,颜瑞柔所造的龙窑,从未发生意外,很多窑主连检验这道程序都免了。

上世纪80年代前期,为保护环境和森林资源,德化掀起了水电建设、以电代炉的热潮,龙窑渐渐退出了历史舞台。谈到这里,颜瑞柔有些忧伤:“没活干了,而且做这种活很累,比较脏,往往干起来就没得休息,因为土浆容易干了,所以年轻人不爱学,现在就自己父子两人还在坚持了。”

面对高成本、低产量,以及复杂的工艺,龙窑适应不了现代化的生产节奏与生活需求,难免要退出历史的舞台。然而作为传统德化窑的印迹,龙窑如果消失于这片土地上也难免让人唏嘘。

2006年,德化瓷烧制技艺作为手工技艺类项目正式入选首批国家非物质文化遗产保护项目名录。消息传来,颜瑞柔一家非常高兴,祖辈的技艺又有了传下去的空间。作为第四代惟一传人,颜炯伟坦言,现在学建龙窑的很少了,主要是收入相对于工作辛苦来说并不高,自己现在经营一家生产茶具的瓷厂,有活的时候才跟着父亲出来,就是不想让祖辈相传的传统建造龙窑技术失传。