[摘要]当秦始皇需要他们的时候,他们便得辛勤地工作。不需要的时候,他们便被抛弃。所以,艺术家用作品对这些工人们致敬。

雅克·考夫曼作品《于有形与无形之间》,2004年,约150㎡,陶瓷

日前,“文明的互动与交融——— 东西方当代陶艺对话展”于中国美术馆隆重开幕。

这是一个国际阵容的当代陶艺展,参展艺术家为美国阿弗雷德大学教授、原国际陶艺副主席温·海格比,瑞士沃韦应用艺术学院陶艺系主任、国际陶艺协会主席雅克·考夫曼,日本京都大学造型系教授清水六兵卫八代,以及中国艺术研究院艺术创作院院长朱乐耕。

兼容东西,走向公共空间

四位陶艺家分别代表了美国、欧洲、日本、中国,世界当代陶艺的代表地区。他们的创作兼容东西,从博古架和室内陈设中将陶艺解放出来,走向更大的建筑空间和公共环境空间。

东方展厅的艺术家朱乐耕,出生于陶艺圣地景德镇,父亲也是著名陶瓷艺术家。他的大型作品《天水之镜》,红色的背景上辅以婴儿般的云朵和五颜六色的彩石,有一种女娲补天式的绚烂和神秘。“未来的城市将由生产型城市转变为环保的、低耗能城市。艺术家将参与未来城市的建筑,因此,我致力于探讨城市空间里陶瓷艺术的可能性。”朱乐耕告诉南都记者。

清水六兵卫八代来自于日本京都的一个陶瓷世家,他说:“1771年,第一代清水六兵卫就开始在京都烧制陶器了。自那以后的每一代人都传承着这个祖业,到我已经是第八代了,经历了240年。”清水六兵卫八代呈现的几件陶艺作品都与建筑有关,它们具有简练的几何形和富含禅意的空间关系,气质沉静,毫不炫示繁缛。

中国启发兵马俑中的“群体”与“个人”

温海格比出生于美国的科罗拉多州,那是美国西部一个群山环绕之地,他的所有作品都是以自然风貌为主题,尤其是他家乡露出地表的崎岖岩石、隐秘的岩洞和派克斯峰宏伟的景色。“我试图用金箔和陶片的组合对比,来表现夏天光线的渐变。”温·海格比指着一组陶片构成的风景画《云结构》告诉南都记者。

1991年,温·海格比首次来到中国,受邀出席当年的北京国际陶瓷艺术大会。“当时,被称为‘新春风’的思想让我痴迷倾倒。那是一个辉煌年代,随后,又出现了黄金年代。这些年代开启了新的友谊,以及对未来的梦想。”

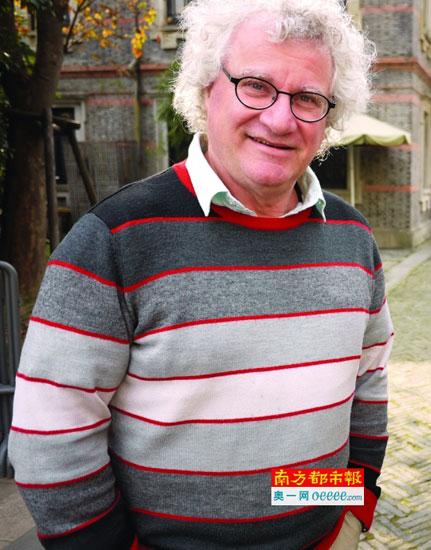

雅克·考夫曼有法国和瑞士两重国籍,但出生于摩洛哥,对东方哲学思想有很深的研究。1998年,考夫曼来到中国做交流,从那时开始,他的足迹踏遍了中国大地,许多作品都完成于西安、广州、景德镇、长沙。

拍场之外作品进博物馆、教科书是检验标准

策展人方李莉披露了一个有趣的细节:虽然展览从理念到内容都强调融合,在布展过程里,东西方艺术家的个性依然突显出来。“清水六兵卫八代先生和朱乐耕先生非常严谨、安静地布置他们的展览,西方的两位先生却讨论得非常热烈,他们有很强的自己的空间意识。”

著名陶艺家张守智说,在“二战”前后,欧洲的很多家庭还有餐柜,里边放着成套的餐具。一个家庭三代同堂,多的能有九十几套餐具。现在家庭生活方式改变,餐具不再作为陈设,餐柜也没有了。张守智认为,刚性需求改变,陶瓷艺术也必须走向公共空间,走向环境艺术。

联合国教科文组织陶艺协会理事中方代表周光真说,藏家和媒体常常以拍卖价格来定位一件艺术品的好坏,但由于陶瓷的特殊性,当代陶艺作品可能根本进不了拍卖公司。“是不是可以进入顶尖的博物馆,是否可以进入高端课堂的教科书,才是衡量一件艺术品学术价值的真正标准。”

雅克·考夫曼

雅克·考夫曼创作谈

与眼的关系

我关注的是陶瓷里的比例和空间的问题。陶瓷艺术并不仅仅是在瓷器上面画点花什么的,它属于雕塑史的一部分,它是实用器物,同时也是建筑的一种。

在我身后的这件作品《于有形与无形之间》,灵感来自于参观西安的秦始皇兵马俑。不仅仅是兵马俑的规模让我震惊,我还听说,600000人工作了14年才铸造了那些兵马俑,铸造完之后,他们就被遣散了。因此我想,我必须对这些工人们致敬,他们是我在非常遥远的古代的同行,当秦始皇需要他们的时候,他们便得辛勤地工作。不需要的时候,他们便被抛弃。所以,这件作品是关于那些无人知晓的工匠的。在这件作品里有150000个小脑袋。从远处看,你只能看到一堆白色的、小小的土块,当你靠近看,你能看见每一个都是一张脸。

19世纪末,在我的国家有一场激烈的争论,关于谁是主人,眼睛还是手?眼睛有两个功能,第一,可以从远处看见,第二,可以触碰,就像手可以做到的那样。我的另一作品《可塑性》就基于手和眼的关系。首先,我请人们看录像,婴儿在母亲的肚子里用肘部、膝盖在动。然后请观众把手放在瓶身上,闭上眼睛。这件作品基于手的感觉和眼睛获得双重的视觉记忆。(文/黄茜)