【编者的话】

市委书记钟志生在市委十届十二次全会上指出,“打造一座与世界对话的城市”,就是要充分使用好景德镇的历史价值、文化价值、品牌价值,向世界展示景德镇的独特魅力,使景德镇的文化与世界相融、理念与世界接轨、经济与世界对接,成为展示中国文化的名片、讲述中国故事的平台、传递中国声音的窗口。

积极开展文化交流合作,讲好景德镇故事,传递景德镇声音,是“打造一座与世界对话的城市”的应有之义。

2015年9月,由中共景德镇市委宣传部、中共泉州市委宣传部、中共阳江市委宣传部主办,景德镇日报社、泉州晚报社、阳江日报社、景德镇广播电视台、泉州广播电视台、阳江广播电视台承办的《21世纪海上丝绸之路——景德镇·泉州·阳江“陶瓷之旅”》系列活动全面启动。

此次系列活动以“陶瓷”为标识,跨越赣、闽、粤三省,沿着古代“海上丝绸(陶瓷)之路”的历史脉络,循着当代“21世纪海上丝绸之路”的战略布局,讲好丝路上古代与当代的“中国陶瓷故事”,并广泛开展“三地”的新闻、文化、陶瓷、产业等交流与合作,进而扩展面向海外的影响力。

本报继2015年10月18日推出《21世纪海上丝绸之路——景德镇·泉州·阳江“陶瓷之旅”》大型系列报道之景德镇篇:《景德镇,一座可以与世界对话的城市》、2016年1月1日推出系列报道之泉州篇:《泉州,一座城市的“海丝文化”基因》之后,今日推出系列报道之阳江篇:《阳江:乘“海丝”东风 促“蓝色”崛起》,向读者展示“海上丝绸之路”重要节点城市——广东阳江的迷人魅力,敬请垂注。

核心提示

阳江地处广东西南沿海,扼粤西要冲。自宋代开始,阳江已是海上丝绸之路重要的中转港、补给港。作为东西方经济文化交流的重要枢纽,历史上,景德镇产的外销瓷从这里飘洋过海,向世界传播灿烂的陶瓷文明。尤其是“南海I号”的打捞发掘,两地更是以陶瓷为纽带,被紧密地联系在一起。近年来,阳江积极策应海上丝绸之路战略,立足生态、交通、文化和资源优势,不断扩大对外开放,加速“蓝色”崛起,书写了新的发展篇章。

从景德镇出发,经过两天的行程,我们采访组抵达阳江时,已是华灯初上。车窗外飘着濛濛细雨,街道洁静而繁华,空气中仿佛能嗅出丝丝海风的味道。这是一座美丽的城市,我们对此次采访充满了兴奋和期待。

乘“海丝”东风 促“蓝色”崛起

景德镇在线讯(记者 魏望来 胡发根)

海上丝绸之路博物馆

听说要去海上丝绸之路博物馆采访,我们本来不平静的心不由得更加兴奋起来。“南海I号”沉船打捞,让阳江为世界瞩目,沉船上据说还有很多我们景德镇的宋代青白瓷,更让我们迫不及待想一睹风采。

海上丝绸之路博物馆位于阳江市海陵岛海边的“十里银滩”上。我们去的时候正是下午时分,太阳高照,天气清爽。蔚蓝色的大海一眼望不到边。海边一座造型独特的建筑映入我们的眼帘:五个大小不一的椭圆体连环相扣组成,整体既似起伏的波浪,又如展翅的海鸥。随行同行告诉我们,这就是海上丝绸之路博物馆。

步入馆内,在讲解员的引导下,我们对这仰慕已久的博物馆进行了参观。

在讲解员娓娓道来的叙述中,我们了解到:1987年,英国海洋探测公司与广州救捞局合作,在阳江海域搜寻一艘18世纪沉船时,意外发现了一艘南宋木质沉船,并打捞出一批精美文物。这艘沉船被命名为“南海I号”,古船船体保存较好,是迄今世界上发现的年代较早、船体较大、保存较为完好的中国古代远洋商船。

2007年12月22日,“海上丝绸之路”上的一颗明珠——“南海1号”沉船被整体打捞出水,备受世界瞩目。“南海I号”是在“海上丝绸之路”主航道上的珍贵文化遗产,她所载文物反映了我国宋代的社会生产、社会生活、文化艺术与先进科学技术,为“海上丝绸之路学”研究古代造船技术、航海技术及研究我国古代的“来样加工”等提供了极好素材,对研究“海上丝绸之路”历史、造船史、陶瓷史、航海史、对外贸易史等都是有极为重要的科学价值,成为世界考古界和探险界关注的焦点。

海上丝绸之路博物馆内五个互相关联的舱体型场馆主要分成三大展区。三大展区八大展厅环环相扣,看点纷呈互为补充,形成一个融合的整体,将海上丝绸之路的历史文化展现得淋漓尽致。穿梭其中,我们仿佛在作一次穿越千年的海洋文化之旅。

在2号展厅,中间有个巨大的椭圆体,被称为“水晶宫”,著名的“南海I号”就盛放于此。“水晶宫”实际上是一个巨型玻璃缸,其中盛灌的海水,其水质、温度及其环境都与沉船所在海底位置完全一样。如此作为,据说是为了更好地保护“南海I号”。

“南海I号”是尖头船,长度为26米以上,宽度10余米,船身高8米,排水量约600吨,载重可达800吨。2007年12月古船整体打捞出水后,船载物品和淤泥一起被平移到这个博物馆的“水晶宫”中。透过玻璃向下望去, 铁锈斑斑、若隐若现的“南海I号”沉船就像一个沉睡的老人,安静平和,似乎在诉着一个穿越时空的故事。船体内仍然有大量的金、铜、铁、瓷、玉类等文物,甚至船内的污泥还清晰可辨。据称为最大限度保存“南海I号”及其存在环境的原状,沉船打捞按照“整体打捞、原址保护、就地展示”的原则,实施了世界首创的整体打捞方式,使得大量的历史文化信息被完整地保存下来,为海上丝绸之路历史研究提供了珍贵的原物资料。

上到三楼,展厅内陈列了部分打捞上来的宋代全国各大窑口的珍贵瓷器。在这里,我们终于见到了景德镇窑系出产的青白釉印花花卉纹葵口碟、青白釉印花卉纹芒口碗、青白釉刻划婴戏纹碗,釉面晶莹剔透、温润如玉,造型美观大方,静静地安放在展厅里,和其他窑口的精美瓷器交相辉映,仿佛在诉说一个经历千年的传奇故事。看到这里,我们的自豪之情油然而生:至少在宋代以来,我们景德镇的制瓷技艺已经达到了非常高的水准,在古代海上丝绸之路来往穿梭的商船中,我们景德镇的瓷器作为重要的贸易商品远渡重洋,为中华文明的传播起到了十分重要的作用。

参观完海上丝绸之路博物馆,日已西斜。我们一行人的心情仍然久久不能平静:历史的辉煌属于过去,在建设“海上丝绸之路”战略引领下,作为重要节点城市之一,我们景德镇应该和其他城市共同携手,抓住战略机遇,书写城市发展新的荣光。

阳江核电基地

如果说阳江漆艺院代表了传统文化的传承,我们采访的第二站——阳江核电基地,就是阳江新兴战略产业发展的代表。

阳江核电基地位于阳江市东平镇,是国家“十一五”规划重点能源建设项目。采用我国自主品牌的压水堆核电技术——CPR1000及其改进型技术,将连续建设6台百万千瓦级核电机组,是目前我国一次核准机组数量最多和规模最大的核电项目,是核电规模化、系列化、标准化发展的重要标志。

登上阳江核电基地对面的小山坡,极目眺望,远处是碧波万顷的海面,阳江核电基地就位于一堤之隔的海边。工作人员指着六个高高隆起的“大锅炉”告诉我们,每个“大锅炉”都是一个核电机组。他们介绍说,阳江核电基地的建设将为节能减排、改善生态环境、拉动地方经济发挥重要作用。六个机组建成后年发电量480亿千瓦时,与同等规模的煤电相比,相当于减少标煤消耗1560万吨,减少二氧化碳排放3828万吨,减少氮氧化物排放24万吨,相当于造林10.2万公顷。阳江核电基地的建设,给当地经济发展带来了“蝶变”:阳江核电开工以来的5年间,东平镇面积扩大了近一半,不仅建立了“三纵三横”的交通网络,基础设施也大大改善,更好地推动了扩容提质。

阳江核电基地建设,是阳江抓住“海上丝绸之路”战略机遇,推动经济社会发展的一个缩影。近年来,阳江充分发挥海洋资源优势,大力打造新能源基地,核电、火电、风电、集浪发电多电并举,同时大力发展临港工业。如今,以阳江高新区、阳东县和阳西县三大临港工业基地为重点的阳江海陵湾临海经济带逐渐形成。

阳江漆艺院

经过一晚的休整,旅途的疲惫已经一扫而光。在当地媒体同行的陪同下,我们来到阳江漆艺院采访,这也是我们采访的第一站。

阳江漆艺院位于阳江市阳东县雅韶镇,是国家级非物质文化遗产名录“阳江漆器髹饰技艺”项目保护单位,是集科研教学、创作生产和展示销售为一体的综合传承基地。

在该院漆艺产品展示厅,琳琅满目的漆画作品让人目不暇接:惟妙惟肖的大龙虾、栩栩如生的金龙鱼、娇艳欲滴的水仙花、沉鱼落雁的美人画……不胜枚举。既有中国工艺美术大师的大手笔,也有中青年创作者的好力作;既有非常写实的描摹,也有十分抽象的写意。徜徉其间,仿佛置身于艺术的海洋,让人叹为观止。

在漆艺制作流程展示厅,详尽展示了每件漆艺作品的成型过程。工作人员向我们介绍,阳江漆艺有着悠久的历史传统和鲜明的地域特征,与豆豉、风筝并称“阳江三宝”。阳江漆艺的兴起,与阳江处在古代海上丝绸之路重要的补给港和中转港的地理位置很有关系。阳江漆艺分皮胎、纸胎、木胎几种,产品主要有日用工艺品和家具,其中以皮胎漆器最有传统特色。据《阳江县志》记载,晚清时候,阳江县的漆皮箱、漆皮枕和漆屏风已驰名中外。上世纪初,广泰成生产的“皮雕金漆盒”,具有浓郁的阳江地方特色和风格,在南洋赛会上曾获得金质奖章,在巴拿马万国博览会也获得金奖,产品在国内外享有盛誉。

阳江朱漆好,留得岭南春。采访中,我们了解到,虽然漆艺曾经创造了阳江历史的辉煌,但由于受到市场的冲击,20世纪80年代,阳江漆艺陷入发展的低谷,一度濒临失传的危险。为使阳江漆艺得到传承和发展,阳江市委市政府采取了一系列措施,重构阳江漆艺产业链,把阳江传统漆艺文化进一步发扬光大。近年来,一大批中青年创作者加入漆艺传承的队伍,让阳江漆艺又日渐绽放光华。阳江漆艺院就是该市文化强市重点建设项目之一,在这里,既可了解阳江漆艺历史,又可目睹阳江漆艺风采,成为该市文化旅游观光的一道靓丽风景线。

由阳江漆艺,我们不由得想到了我们瓷都传统手工制瓷技艺。我市的传统手工制瓷技艺同样经历了辉煌、式微、复兴的过程,同样需要加大传承、保护的力度。阳江漆艺院把文化旅游和文化传承相结合的做法,对我市很有借鉴意义。希望我们的传统手工制瓷技艺和阳江漆艺,都能乘着建设“海上丝绸之路”战略的东风,再创辉煌。

闸坡渔港

靠山吃山,靠海吃海。在阳江采访,闸坡渔港是不能错过的。

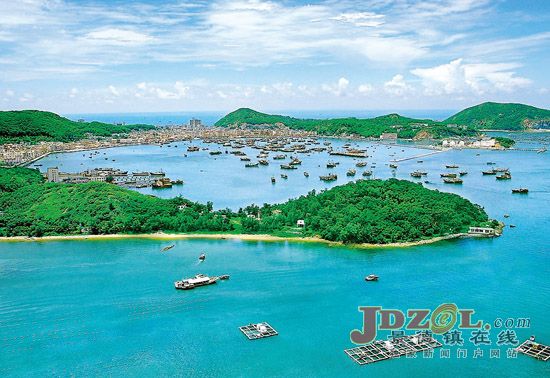

闸坡渔港是全国闻名的十大渔港之一。我们到达的时候,雾气已经散去,在淡淡阳光的照射下,渔港显得异常美丽。闸坡渔港三面环山,港池宽阔,能同时停泊2000艘渔船,这里是我国东南沿海及港、澳、台地区渔船的海上中转站,同时也是补给、装卸和避风良港,每年接待18000艘各地渔船。

渔港异常的繁忙,空气中弥漫着浓浓的鱼腥味。来来往往拉货的车子很多,尤其是码头靠船上货的地方,非常拥挤而嘈杂。近海处,停放着大大小小的渔船,工作人员正忙着从渔船上卸鱼,大大小小的海鱼堆积如山,有带鱼、黄鱼,还有许多我们根本没看过,也叫不出名字的鱼。真是大开眼界!

据了解,闸坡渔港有基础雄厚的渔业捕捞单位6个,有拖、围、刺、钓作业机动渔船260艘,渔船机械总功率41313千瓦,是广东省重要的渔业生产基地。渔业后勤配套设施完善:有冰厂、冷冻厂共14间,生产能力达到制冰350吨/日,速冻138吨/日,冷藏1300吨/次,储冰3400吨/次。

同行的当地媒体朋友告诉我们,如果能来得早些,就能看到繁忙的鱼市,一网一网的鲜活乱跳的鱼,那才真是鱼跃人欢的大场面。

站在渔港岸边,感受大海的宽阔,感受鱼市的繁忙,感受渔民的勤劳。我们从中感受到阳江这个海滨城市那无与伦比的美。