景德镇的瓷器在明清时期有了很大的变化,从15世纪开始渐渐地确立了瓷都的地位。在明代的御窑厂成立之后,在全国更是一枝独秀的局面。

在明、清皇权更迭时,因瓷器的生产受到清统治阶级的重视,派专门人员进行官窑的监造。并规定了官窑瓷器的数量、器型、纹饰、颜色等等,令景德镇的瓷器进入了一个崭新的时期。

明代瓷器出现了竞市的局面,甚至有“明代至精至美之瓷,莫不出于景德镇”一说。

明初,以朝廷为代表的御窑厂垄断了所有的上等青料和瓷土,全部的样本必须由官方提供,甚至“不计工本,刻意求精”,是以这时青花瓷生产代表了史上最辉煌的成就。

明宣德时期对官窑管理极为严苛,朝廷派官员监督,负责宫廷瓷的生产,特别是对贡余品、次品管理近乎苛刻。督陶官张善“贪酷虐下人不堪,所造御用器,多以分馈其同列”。

宣德二年,为了整肃纪律,杜绝官窑贡余品的外流,宣德帝将督陶官张善处以极刑,将所有贡余品、次品一律集中打碎,既维护了皇权的威严,也“打”出了官窑瓷器的至精至美。

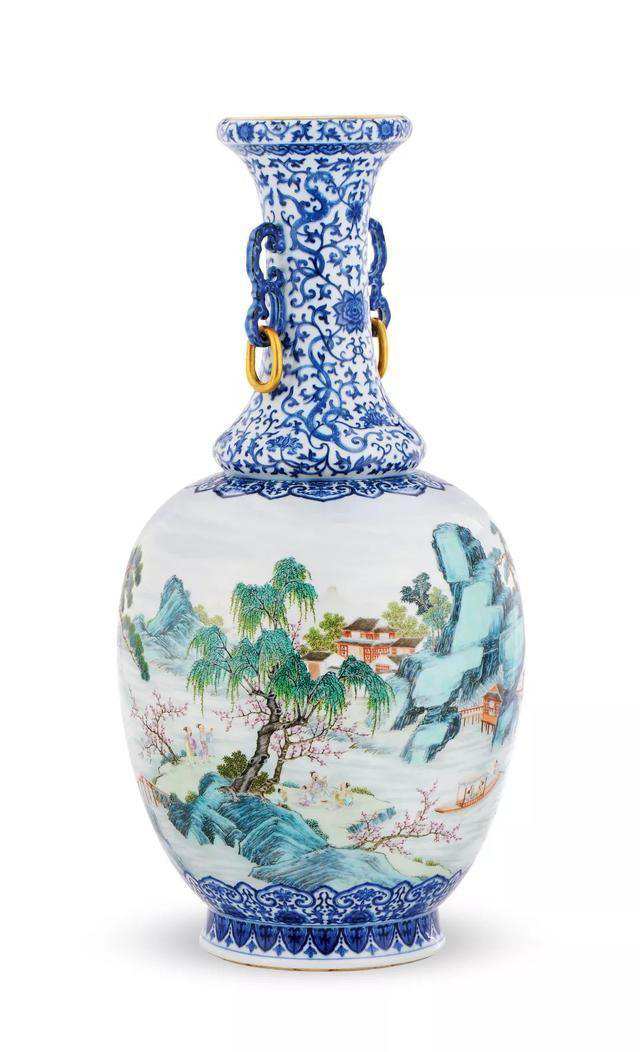

清景德镇瓷器比起明代,在工艺上更加的精进,还在色彩方面有了突破性的创造。如青花瓷的色彩呈宝石蓝,釉上五彩又发明了釉上蓝彩和墨彩,斗彩的品种类别也比明代多。

景德镇的瓷器在清康乾时期达到了顶峰,和这些皇帝都特别喜爱瓷器是分不开的。

尤其是乾隆皇帝,他规定了瓷器的制作水平和工艺,以他的审美标准左右了瓷器的生产,甚至在宫里设置了自己的瓷器作坊,满足自己对瓷器的喜爱。

因乾隆的喜爱,继续了粉彩的研究与发展。乾隆的审美观念与康熙、雍正淡泊平静的审美倾向有着极大的差异。

是以在他的领导下,景德镇官窑的产品呈现出以繁缛华丽的纹饰与新奇巧妙的造型为特征的发展趋势。

晚清后,清渐渐的衰败,鸦片战争、太平天国运动、英法联军火烧圆明园等,王朝动荡不安,景德镇瓷业因为时局原因每况愈下,在咸丰五年御窑厂停止生产,到同治五年才开始生产,光景却不再如以往。