人物名片

陈明良,中国工艺美术大师、非物质文化遗产项目(德化瓷烧制技艺)国家级代表性传承人、中国陶瓷艺术大师、享受国务院政府特殊津贴。

具有现代感的展厅

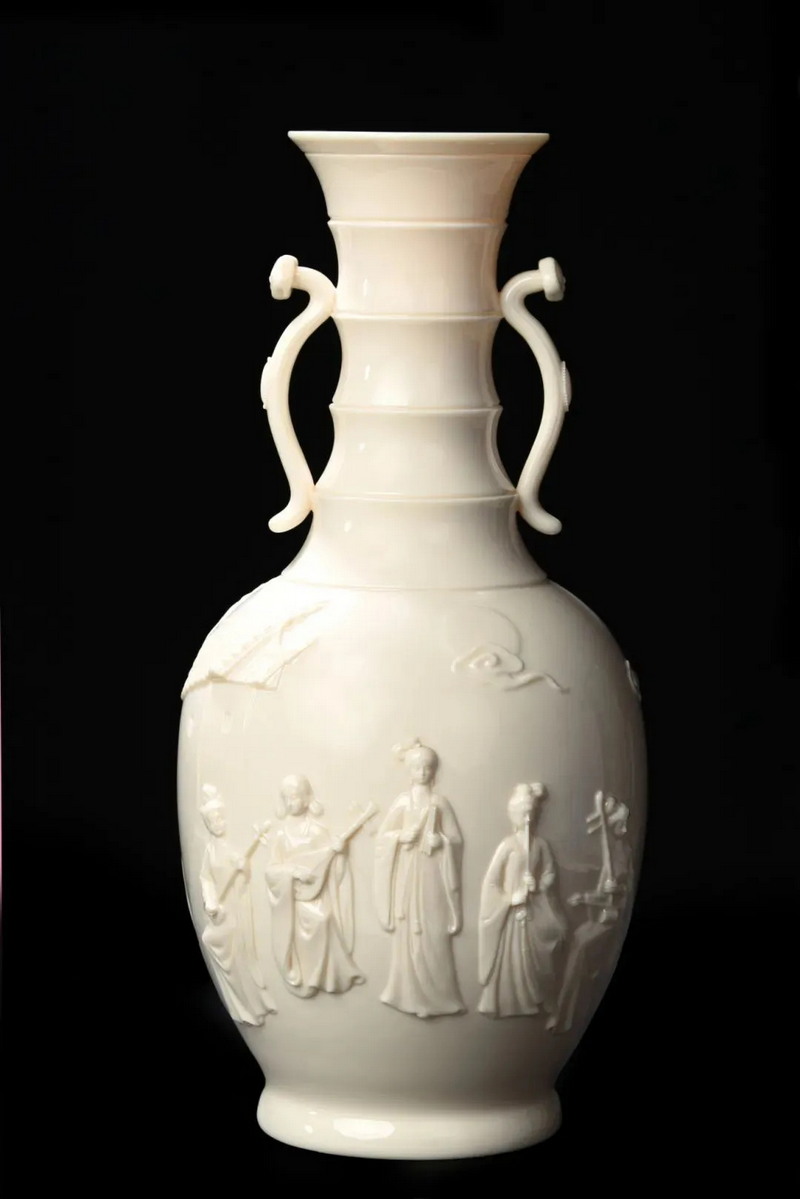

走进“陈明良艺术馆”,玻璃幕墙折射着冷冽的光。展厅里象牙白瓷观音垂目含笑,釉面在智能射灯下泛着羊脂玉般的柔光,仿佛能吸走所有喧嚣。

几年前,也是因为采访的原因,记者曾造访过这里。彼时的艺术馆还是座藏在巷子深处的居家小院:除了到处都是大师的作品外,还有整柜整柜的古物收藏——一眼看去,宋元时期的古瓷是稀松平常。如今,小院已是一座非常有现代感的艺术馆,陈明良不仅是中国工艺美术大师、陶瓷大师,他还是能随口报出高阳村古窑址的“德化陶瓷历史活字典”;是咬牙买下何朝宗残件、为德化“正名”的“倔强藏家”;更是把“心中佛”刻进釉水的创新者。他说自己“不务正业”:“陶瓷是根,但根要扎在土里,也得探到别处去。”

史学家:从瓷帮古道走来的“窑字典”

陈明良大师是一个很坦率的人。

一见面记者就直接问“经常接受采访会不会也很烦?”他听到提问后并没有回避,先是哈哈大笑了起来,最后很是认真地回答了这个问题:“倒也不是很烦,就是会经常回答很多一样的问题,另外也是因为实在太忙了。”

《得道》 中国国家博物馆收藏

于是,我们接下来的采访就从他评价的“不是经常回答的问题”开始了。

“如果有一天你退休不再亲手做陶瓷,最想做什么?”

陈大师脱口而出:“回村种菜,养鸡养鸭。”他自诩为“务农能手”,“我从小和爷爷奶奶在农村长大,种菜、种地瓜、耕田、割稻子,我整套都会。那个时候也没什么特别好吃的东西,放学回来,随手摘个桃、梨,放进嘴里,是小时候最美好的生活。”

陈明良童年的美好回忆,也是被窑火与古道熏染的,他说:“对陶瓷的热爱就是从童年高阳村开始。”

德化高阳村是有名的古瓷村,“我在念小学的时候,旁边就有一个陈公窑,每周都有烧陶瓷,我家就在小学的对面。”陈公窑每周烧一次瓷,火舌舔过烟囱,映红了他家对面的小学教室。炉火映在他瞳孔里跳跃,“我至今还对这样的熊熊大火记忆犹新。”

放学后,他常蹲在窑口捡瓷片,“青花缠枝莲纹的、白釉开片的”。爷爷是挑瓷人,一担百斤的德化瓷,沿“瓷帮古道”肩挑至仙游,换盐巴、海鲜等等。那条路如何走,如何艰辛,他也记得清楚:经永春、湖洋,翻山越岭,爬两千多级石阶,土匪劫道的故事成了爷爷口中的“睡前童话”。

瓷帮古道旧图(来自网络)

“瓷帮古道”是古时德化陶瓷外送的古驿道,历史上所产80%以上的德化瓷,都是由挑工们肩挑、背驮、手扛,一摞摞、一篮篮、一筐筐地徒步送出大山。清代诗人郑兼才《窑工》一诗中有这样的两句“下岭如飞骑,上岭如行蚁”,说的便是途经虎豹关上挑工们的辛苦艰难,“过去人真苦,是吧?只有肩膀知道,双脚知道,还有拄拐知道。”他一声叹息,“现在古道荒了,窑址还在,还能捡到一些古残片。”他眼神忽然很亮,仿佛想起小时候某天刚从某个宋元窑坑捡获了哪个瓷片。

高阳村30多处古窑址,是他陶瓷史的启蒙课本。蜈蚣牙窑、日记窑、月记窑……此处陈大师给记者来了一个古窑址大科普,如果不是因为有录音,还去做了很多资料查证,记者估计都不知道字是如何写的,但陈大师却是信手拈来。

鉴宝师:以藏养艺的陶瓷修行之路

在三楼展厅里,有一尊7厘米高的披坐观音像。这尊明代瓷圣何朝宗的作品虽残缺不全,却在温润如玉的釉面下流淌着四百年前的神性光芒。

何朝宗《披坐观音》

陈明良是德化县收藏家协会会长,他的藏品很多,从西周到近代都有。古窑废弃的碎瓷片是他最初的藏品,那些残缺的莲花纹饰、断裂的罗汉衣袂,在少年眼中都是通向古老技艺的密码。

《莲如意观音》

“20世纪80年代,我就开始了真正的收藏。”他说,他的收藏史是一部“错过的遗憾史”,“太多看了想买的了,都不敢看。第一次看到明代‘瓷圣’何朝宗的文昌帝君,惊为天人,但哪里买得起,开价68万,我兜里只有零头。”即使过了很多年,这个价钱他还是记得非常清楚。“收藏到了这尊7厘米高的披坐观音残件是非常幸运的事情。”这尊小像被他经常拿出来观摩:“开脸慈悲得像要滴出水,衣褶层叠却薄如蝉翼,每次都能触摸到新的灵光——何朝宗不是人,是神仙下凡。”

《文昌帝君》荣获中国工艺美术文化创意奖金奖

作为“何派”技艺的传承人,何朝宗的作品一直都是他模仿的源泉。譬如他仿制的《文昌帝君》几可乱真,“高仿珍品历代都有,不是为了做假,而是在仿制的过程中,感悟先贤的处理技法,也可以练就你鉴宝的火眼金睛。”

《文昌点举》被联合国前秘书长潘基文收藏

“如果有人拿赝品给你看,你看得出来吗?”

“假货?我连图片都能辨!” 经常被邀请上央视鉴宝节目的陈明良,去年就有人拿一个仿清代观音请他鉴定,“现在仿古技术都很高明,胎釉做得绝,但手孔印章的篆刻就露了馅。”为练这双眼,他花了多年时间进行仿古实践,“我的藏品都是真金白银买的,如果买到假的,吃亏的是自己。”

他还讲述了一尊明代万历年间的五彩盖罐传奇故事。“是无意间在泉州某个地摊上买到,经过陶瓷研究专家叶文程教授鉴定,就是德化窑产的。当时说德化没有五彩,是给日本加彩的。这个文物出现,谁还敢说德化只有白瓷?我们的祖宗早玩过五彩了!”他大笑,“历史就蹲在泥巴里,等人弯腰去捡。”后来这件具有历史意义的文物被他捐赠给了德化县博物馆。

《醉李白》

“收藏古陶瓷不仅能提高理论水平,还能锻炼你的眼力,包括技法、胎釉、工艺等等。对于一个陶瓷匠人来说,以古人为师,古物为师,最后实现以心为师。”

陶瓷大师:在“中国白”的肌理中雕刻时代印记

以心为师的陈大师,创作过非常多的“心”作品,像他参评中国工艺美术大师的《志在心上》,就是融入了他内心思想的“文昌帝君”系列陶瓷作品;《心中佛》将传统站姿解构为“心”字形轮廓,衣纹采用独创的冰裂釉工艺,釉面开片形成的网状肌理宛如披覆袈裟,让庄严法相平添人间烟火气。“我们德化陶瓷界,何朝宗是一座高峰,要怎么样从传统的基础上创新?我是经过很多尝试的。”

《心中佛》 获全国第二届陶瓷“大地”奖金奖

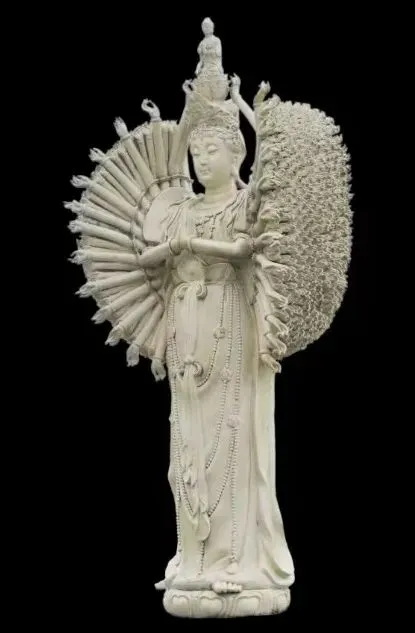

16岁的就跟着一代瓷雕名师陈其泰学习,到1983年19岁的他凭借《千手千眼观音》一举成名,陈明良选择用“解构与重组”来完成他的何派技艺传承和创新。

《千手千眼观音》获首届北京国际博览会金牌

仔细观察陈明良作品,会发现他的风格突出:大型瓷雕非常多,《志在心上》就有60多厘米高,《千手千眼观音》就高达1.21米;系列作品成体系,像“文昌帝君七十三化生”就创作了二十多年,十大帝王系列、三十三观音,三十六褒封妈祖、一百零八罗汉等等。还有就是釉水的多变,像《心中佛》,传统观音衣纹用刀刻,他就用釉裂表现。 有一件《惠女风情》更颠覆:斗笠用泥条仿竹编,镂空处仅发丝粗细。“德化瓷不止白,还能‘编’出渔网!”

《惠安女》

《惠女风情》被北京天安门城楼收藏

谈话间,陈大师又给记者讲了一个有关“冰裂釉”的传说,声情并茂,绘声绘色。“古人是被动接受窑变,我们要主动设计窑变,像冰裂纹就可以通过配方来达到。”他说为调出玉白瓷,试过百种比例,每天早上起来第一件事就是看球磨、烧、调整配方,直到出来最温润的瓷土。“不论是配方还是瓷土,我们匠人都得自己去研究。”

多年创作里,陈明良复刻了明代白瓷的多种釉色与瓷土配方,玉白、葱根白、孩儿红……但他独爱象牙白,他说:“我最想深究的是象牙白瓷,从研究古陶瓷时我就被深深吸引。”看着他展厅里几乎都是透着象牙莹润光芒的瓷雕,“象牙白”当知现代人感知古人“器以载道”的匠心。

未来馆长:在博物馆里埋一粒瓷种

几年前,和陈大师第一次见面的时候,他泡了一杯茶,还顺手点了一根沉香。当时记忆深刻,这次见面就把那时的画面向大师描述了一番。陈大师大笑了一番说:“真的吗?现在还蛮少玩香的,都比较随意了。”

陈大师说,他现在很忙,忙在“新战场”:“我这几年都在做这个事情,建了也差不多三年了。外墙、框架整个都建好了,验收后就可以设计装修,希望明年9月份能开馆。”在陈明良的规划里,这就是他的私人博物馆,里面有他的收藏、他的作品。在中外各地办过无数展览的陈明良已经是一位成熟的策展人,就连每个馆的主题都想好了:“我会做一个崇文尚孝主题馆,‘二十四孝’还在做,准备在开馆之前完成。”他随手指着展厅对记者说,“这些能讲三天三夜,博物馆不是摆瓶瓶罐罐,是要把瓷魂种进人心里。”

问他在陶瓷界最具代表性的作品出现了吗?他沉默良久:“等博物馆建好,我会有更多的时间,这是我的愿望,也是我的想法。”

2017年金砖国家领导人厦门会晤,《日光》被选为国礼

从地摊淘宝到建立系统收藏体系,从模仿形制到破解美学密码,陈明良用四十年完成了“收藏—研究—创作”的闭环。如今他时常喜欢看着他收藏的、他创作的那些宝贝,甚或看着年轻学子们临摹古代杰作。玻璃展柜上映出的,不仅是何朝宗们不朽的艺术灵魂,更是一个当代匠人通过收藏重构的文化基因链。那些曾经错失的珍宝,最终都以另一种形式在他的作品里获得重生——既有何朝宗的刀痕,也孕育着属于这个时代的“中国白”。

《金榜题名》

◆来源 | 泉州市城联社、泉州晚报社、泉州政务