|

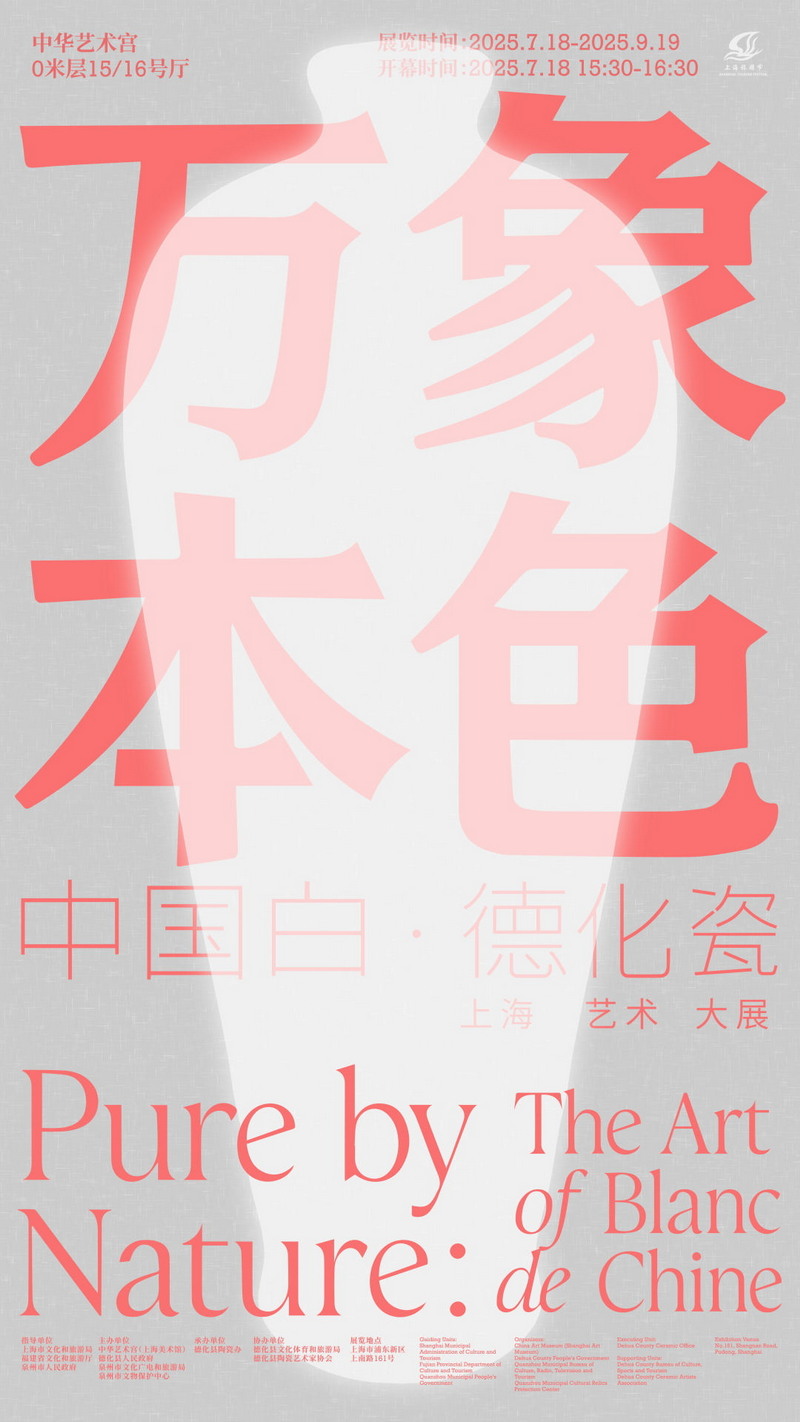

电影《神话》中玉漱公主的瓷骨仙姿卓然独立,时隔十五载“世界瓷王”《世博和鼎》重归浦江,陶瓷界首创《极彩·如愿多宝佛》以卓绝技艺惊艳申城……7月18日,“万象本色——‘中国白·德化瓷’上海艺术大展”在中华艺术宫(上海美术馆)盛大开幕。作为第36届上海旅游节的重要文博艺术项目之一,展览带来超两百件白瓷精品,是上海近年文脉最深厚、规模最宏大的德化瓷大展。

三大叙事空间融古通今,凝练“中国白”精神高度

作为中华艺术宫(上海美术馆)的暑期大展,“万象本色——‘中国白·德化瓷’上海艺术大展”通过清晰的学术梳理,构建“盛世鼎新·历史钩沉·未来可器”三大板块叙事空间,系统呈现德化瓷的历史底蕴与当代创新。

第一板块“盛世鼎新”以德化白瓷的守正创新为叙事主题,集中展示当代大师的经典力作,并置展出不同大师的同类型作品,观众可于匠心对话中窥见德化瓷的传承与变革。本板块作品主要分器物和人物两大类,如曾入选金砖国礼的《玉玲珑梅瓶》、特设滴水声效的《滴水观音》等。

第二板块“历史钩沉”以泰兴号沉船装置为核心,紧扣时间线索展示泉州博物馆历代德化陶瓷珍品。更有夏商时期原始青瓷窑址出土的隹鸟,以及各类历史文献和影像记录,全方位呈现德化瓷深厚的历史积淀。

第三板块“未来可器”聚焦当代性、观念性、实验性的探索,展品或突破传统题材,或解构固有形象框架,展示德化瓷的无限可能。

中华艺术宫(上海美术馆)策展人项苙苹介绍,展览旨在以德化瓷为媒介,呈现中国传统“文质兼备”精神的当代演绎,既溯源历史根基,亦探索未来走向。通过文与质、素与绚、工与艺、人物与器物、写实与抽象、物质性与精神性等多重维度,呈现德化瓷在当代文化语境中活泼泼的生命力。“陶瓷的诞生历经水的塑形、金的雕琢、木与火的淬炼——五行相生相克,终令朴拙陶土涅槃为艺术品。因此,在视觉传达和展陈设计中,我们融入了象征德化瓷制作过程的‘五行’之色。”

值得一提的是,“德化白瓷进化色谱”“德化陶瓷技艺科普”等观展彩蛋,也静待观众沉浸式探索。

数代匠心铸传世奇珍,千年窑火塑当代瓷光

千年古县德化,于3700年前夏商时期即开始青瓷的烧造。尔后薪火相传,一跃而成为“海上丝绸之路”交流的珍宝。在新时代,德化白瓷更是以与时俱进的姿态,承载着不断发展变革的艺术和人文理想,昭示着来日可期的中国文化未来。上海是中国近现代文化的发祥地之一,百余年来不仅间接地参与了德化白瓷的全球流通进程,业已成为德化白瓷的市场引擎与研究、收藏高地。

世博和鼎

“万象本色”大展汇聚德化陶瓷匠人两百余件力作,勾勒德化瓷精神与美学的高峰:陈仁海融德化瓷艺巅峰水准与时代精神的艺术瑰宝《世博和鼎》;连紫华首创顶级象牙瓷混搭唐卡矿物彩绘、珠宝镶嵌工艺的集大成之作《极彩·如愿多宝佛》;连德理自主研发“高韧薄胎瓷衣技艺”,瓷衣厚度仅为0.2毫米的匠心精品《神话》等,每一件都大有看头,唯亲临展厅方洞见“万象本色”。

神话

连德理深情介绍《神话》:“这件迄今最薄的德化白瓷作品,从制胎到烧成花了六七年,历经上百次失败。创作时得不断调整瓷土配比、控制窑温,既需要精益求精的技艺,有时也带点一些‘运气’。《神话》在灯光下白中透红,透着独特的温度,希望上海的朋友们能感受到这份灵动,也希望本次展览成功举办促进德化瓷与各地的交流,不断提升德化白瓷的影响力。”

纸

实验性作品同样惊艳:苏献忠的《纸》以极致的轻薄柔软,重塑白瓷的坚硬形态,从层层叠叠、薄如蝉翼的“纸”中,流淌出极致的反差感与诗意;另一件《等花开》由一朵朵小花组成,花树错落、色彩斑斓,将传统捏塑工艺发挥到极致。张嘿瑞的《月球甜筒系列》则旋出冰淇淋形状的中秋满月,点缀激萌玉兔,成为红极一时的热搜爆款,吸引众多明星争相收藏。

月球甜筒

美育文创焕瓷脉润心,沪闽携手赴蓝海新程

展览开幕当日,中华艺术宫(上海美术馆)首发推出“瓷上丹青”工坊公教品牌,五位德化非遗大师同台献艺,指尖翻飞间瓷上丹青流动,手捏瓷花方寸盛放。此刻,到场观众更可执起温润瓷土,在大师指导下亲塑一件白瓷小件,让非遗技艺在掌心苏醒。

据介绍,中华艺术宫(上海美术馆)在整个展览期间将推出一系列美育体验,活动将紧扣展览主题“万象本色”,通过多维度、跨学科的学术实践,从东方美学本源、技艺传承脉络、文明互鉴史观、当代创新实践等四个维度展开,呈现“瓷上丹青”工坊、德化瓷系列讲座、专家导赏等形式丰富的美育活动。

饮茶,看宋画山水在杯壁苏醒;行车,见玉瓷云纹随光影流转;品香,香氛沿白瓷脉络渗透,花朵绽放满室生香。中华艺术宫(上海美术馆)此次还围绕展览特别推出了一系列兼具艺术性、实用性与文化内涵的展览文创品,既彰显德化瓷“白如凝脂、温润如玉”的传统特质,又巧妙融入中华艺术宫(上海美术馆)场馆特色和上海城市元素,以创新设计诠释中式美学的当代演绎,让传统白瓷焕发当代生命力。

图文来源:中华艺术宫

|