我们抵达德化三班镇时已是深秋,树木青翠依然,溪水流淌无声。

尾林窑址静卧在山林之中,站在窑尾处往下看,德化县陶瓷博物馆副研究馆员陈丽芳介绍:“考古发掘的四座窑炉横跨宋、元、明、清四个朝代,依次排布,十分罕见,堪称‘一眼千年’。”

德化窑址(屈斗宫窑址、尾林——内坂窑址)是世界遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”代表性遗产点,也是全球首批窑址类世界文化遗产。

千百年来,德化人民撮土为瓷,以瓷为业,生生不息。2006年,德化瓷烧制技艺被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2015年,联合国教科文组织授予德化迄今全球唯一的“世界陶瓷之都”称号。

海上丝绸之路最大宗商品

制瓷技术是古代中国独有的一项伟大发明。从10世纪开始,瓷器就成为中外贸易中最大宗商品之一。

泉州海外交通史博物馆收藏着自南朝到明清时期以陶瓷为主的大量文物。馆长林翰参与了泉州申报世界遗产的全过程,“22个遗址均建于10世纪至14世纪,即宋元时期。”林翰介绍,“作为海上丝绸之路的起点城市,宋元中国与世界的对话窗口,泉州曾是世界海洋贸易网络高度繁荣的商贸中心之一,与100多个国家和地区通商贸易,成为各国商旅云集、多元文化交融的港口城市。”

“南海一号”南宋沉船1987年8月被发现,2007年12月22日在广东阳江海域整体打捞出水,出水文物大多为泉州德化、江西景德镇瓷器。2019年考古确认船体为“福船”类型,采用的是水密隔舱技艺,可以断定这艘船的始发港口为泉州港。

“南海一号”(图片由AI生成)

南宋的疆域狭小,但是南宋却是中国最富庶的朝代之一,国家财富积累一大部分都是依靠海外贸易,所以南宋甚至可以称为古代中国的海洋时代。

早在数百年前,意大利旅行家马可·波罗游历至德化,被这里精湛的陶瓷技艺所震撼。据记载,马可·波罗归国时,把一件德化窑青白釉四系罐带回了意大利,如今保存在威尼斯圣马可博物馆,被称为“马可·波罗罐(Marco Polo Jar)”。这是有文字记载的第一件抵达欧洲的中国瓷器。

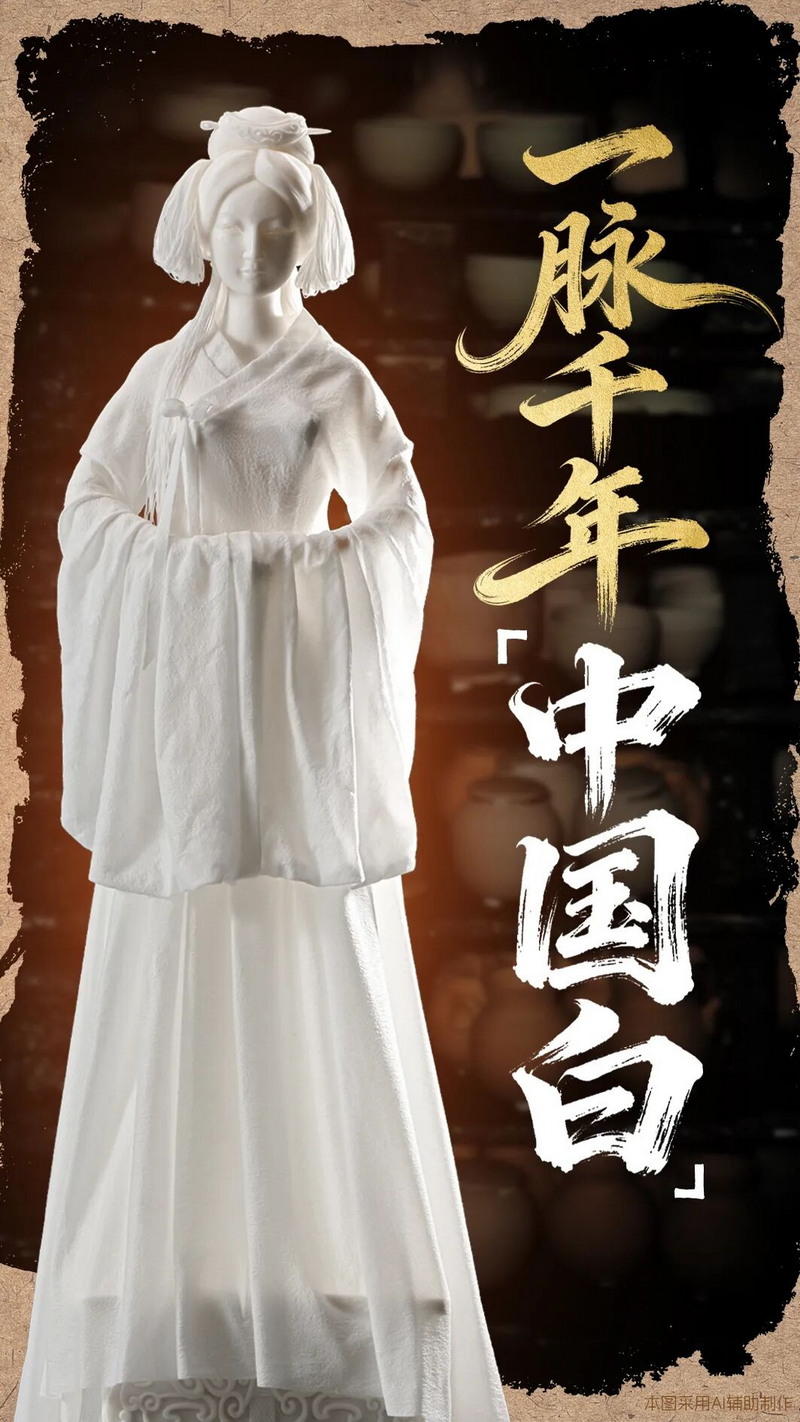

“德化陶瓷始于夏商,兴于宋元,盛于明清。”英国人唐·纳利是国外德化白瓷收集和研究的集大成者,他的著作《中国白》(1692年, 法国人“发明”的词组——Blanc de Chine“中国白”,专称德化白瓷)是已知的第一本研究德化白瓷的专著,内容涉及德化制瓷历史、德化白瓷在海外的藏品、德化白瓷的雕塑技艺及德化白瓷在海外的影响等,堪称一部德化白瓷研究的百科全书。在书中,他称赞明代的何朝宗为德化最伟大的瓷塑家。

被列入世界遗产代表性遗产点的屈斗宫窑址

何朝宗生活在明代嘉靖、万历年间,其作品以观音、达摩等宗教题材为主,继承唐代佛像艺术的绘画风格,形象既端庄肃穆,又平易近人,富有人情味。何朝宗瓷塑采用德化白瓷,以单纯的雕塑美和胎釉材料的质地美取胜,美如脂玉,在明代经海上丝绸之路远销海外。其作品被故宫博物院、大英博物馆等众多知名博物馆收藏。

何朝宗被德化当地人称为瓷圣,更有人说,称何朝宗为中国宗教雕塑艺术第一人也不为过。“中国白”通过何朝宗的作品为世界所熟知。德化瓷器因此在明清迎来鼎盛时期。

文化传承最鲜活的模样

1959年,21岁的寇富平从江西景德镇陶瓷美术技艺学校造型雕塑专业毕业。刚到福建省轻工厅研究所陶瓷研究室工作不久,就接到了省里的一项重要任务,参与德化名古瓷“象牙白”(即外国人所称的“中国白”)的恢复研究。

历经四年,研究团队终于在数不清的试验中研究出“象牙白”的配方。“1963年,调集全省多地十余名工匠首批生产的八件‘象牙白’作品,三件被外交部选为礼品瓷,一直使用到1994年。”今年已经88岁的寇富平说起往事依然倍感自豪。

1965年,寇富平随着瓷器研究所下迁德化而返回故乡。1969年,瓷器研究所合并到德化瓷厂,寇富平自此从事瓷器设计试制、成型及模具制作直至退休。在后期,由于企业产品转型,“象牙白”产品停产。

2011年,对“象牙白”念念不忘的寇富平成立富平建白瓷庄,专注建白瓷的研究、制作,成功复产上世纪经典器型,并开发出50余种新作品。

2016年8月,寇富平被中国轻工业联合会和中国陶瓷工业协会授予“中国陶瓷艺术终身成就奖”。

在德化县新秀园的建白瓷庄,寇富平一家三代经营、传承着“中国白”的技艺。

出口工艺瓷

2017年7月,从安徽师范大学毕业的林德樟回到家乡德化,选择了陶瓷企业顺美集团。现在已是顺美陶瓷博物馆馆长的林德樟还时常担任讲解员,为前来企业参观的游客讲解陶瓷生产的全流程。“父母也在从事陶瓷行业,自小对陶瓷就很感兴趣,能为推介家乡的产品尽一份力是自己应做的事。”已经在顺美工作9年的林德樟乐此不疲。

2025年10月28日,三班镇蔡径村月记窑。在烧窑仪式完成后,这个始建于1619年的古法柴烧龙窑再次点火,公司视觉总监郑栋礼介绍,这是月记窑第407年的第9窑。月记窑柴烧器物均有编码底款,既是器物烧制年、窑的记录,也是龙窑生生不息传承的记载。

2025年8月24日,央视著名主持人水均益在参观月记窑后称赞:“这是文化传承最鲜活的模样。”

创新是永恒的主题

2008年8月,从湖南工业大学工业设计专业毕业的林国枝回到了设在家乡德化的泉州工艺美术职业学院,成为陶瓷工程学院的一名教师。

在学院试验室,林国枝正用3D打印机打印自己设计的一件瓷塑作品,在靠墙的桌子上,摆满了学院学生的3D打印陶瓷作品。“在传承的基础上不断创新是永恒的主题。”林国枝说。

“泉州工艺美术职业学院的所有专业几乎都与陶瓷产业有关,大多数毕业生也都从事与陶瓷相关的职业。”学院科研与产教融合处处长曾清燕说,“学院是德化乃至全国瓷器行业的人才摇篮。”学院不仅聘请了众多中国工艺美术大师、福建工艺美术大师担任兼职教师,同时还与企业共同成立产业学院,实现人才与产业的精准对接。

陈仁海《世博和鼎》

因瓷而立,因瓷而兴。作为中国三大古瓷都之一的德化,如今已形成大师艺术瓷、出口工艺瓷、家居日用瓷“三足鼎立”的产业集群,已成为全国最大的陶瓷工艺品生产和出口基地、陶瓷茶具生产基地。

在顺美陶瓷文化生活馆,随处可见“冰墩墩”“雪容融”以及圣诞主题瓷器。“每款陶瓷产品都融入中国文化元素,是广交朋友、传播文化的很好载体。”作为美国迪士尼和环球影城等品牌供应商、北京冬奥会特许商品陶瓷“冰墩墩”“雪容融”生产商,顺美集团总经理郑鹏飞介绍说:“2024年,公司一年的出口总值已经超过3000万美元。”

说起陶瓷,德化县陶瓷发展中心副主任寇婉琼如数家珍:“德化瓷最大的特点是白,瓷质致密、胎釉纯白,以温润、明净、典雅、精巧的玉质美感驰名中外。最独特的技艺是瓷雕,作品造型优美、气韵生动,被视为东方艺术珍品。金砖国家领导人厦门会晤,16件国礼15件来自德化。”

苏献忠《纸》

全县每3个人就有1人从事与陶瓷相关的工作,陶瓷产业是德化当之无愧的第一产业。德化县陶瓷产业集群拥有陶瓷企业4510家,其中规上企业210家,2024年年产值663亿元。产品远销190多个国家和地区。

“精美的瓷器不仅要做出来、摆出来,更要传出去。”牢记殷殷嘱托,2023年3月,德化启动“中国白·德化瓷”产业高质量发展五年行动计划,推动陶瓷产业集群到2027年产值突破千亿元。

9月19日,德化县委书记方俊钦在2025德化国际陶瓷文化周开幕式上表示,德化将继续以瓷为媒、以文化为魂、以创新为翼,让千年窑火在新时代焕发更耀眼的光芒,让“中国白·德化瓷”成为连接世界、促进文明互鉴的亮丽名片。

德化陶瓷简史

新石器时代

德化先民就开始制作和使用陶器,出现硬陶和印纹陶。

商周

2007年,三班镇辽田尖山发现夏商原始青瓷窑址,证明3700多年前已生产原始青瓷。

唐代

德化人颜化綵(864年—933年)撰写世界第一部陶瓷生产专著《陶业法》,绘制了世界上第一幅陶瓷工厂规划设计图《梅岭图》。

宋元

德化陶瓷成为“海上丝绸之路”的重要输出商品,主要有碗、盘、炉、盒、壶、军持等。

明代

德化白瓷瓷质致密、胎釉纯白,以温润、明净、典雅、精巧的玉质美感驰名中外,被誉为“中国白”,涌现出以何朝宗、林希宗、林朝景等为代表的一大批瓷塑艺术大师,他们创作的瓷雕作品,被视为“东方艺术珍品”。

清代

青花及五彩瓷的生产、外销达到鼎盛。

民国

1915年,苏学金作品“瓷梅花”获得巴拿马万国博览会金奖。

改革开放前

建白瓷、高白瓷、瓷雕“三朵金花”闪耀瓷坛。

当代

德化成为全国最大的陶瓷工艺品生产和出口基地、陶瓷茶具和花盆生产基地,荣膺“世界陶瓷之都”称号。