李泽楷直接从高度市场化的香港拿到64英亩的“办公用地”;在这片地块上,住宅用地占了整个开发区70%以上;获取该土地的成本,是投资70亿港元建设基础配套设施,而这笔费用,由多家银行筹资垫付;保守地估计,该项目利润为93亿港元,而作为一笔绝好的无形资产,该项目更为其主人拓出资本市场辗转腾挪的空间,于是便衍生出不久后鲸吞“香港电讯”的故事……

然而在美国纳斯达克股指一跌再跌的大背景下,目前这位连续叱咤商场两年的骄子正逐渐陷入内外交困之中 :香港及美国媒体报道他并非“斯坦福大学毕业生”,引爆了“小超人”个人诚信危机;从前让“小超人”备感骄傲的战利品“香港电讯”,一年来业绩红灯高挂,去年账面亏损达141亿港元,这是自1963年以来“香港电讯”首次出现亏损。如此巨额亏损更为香港蓝筹企业所罕见,加上“电讯盈科”的老东家──英国大东电报局出售其所持股份,“电讯盈科”股价在2001年4月6日跌至2.575港元,大幅缩水了8成以上,从而又引发了人们对李泽楷经营能力的质疑。

然而无论是神话故事的主角,还是舆论谴责的焦点,李泽楷始终因其在华人新经济圈中的指标地位而受瞩目。

注:本组封面故事系列文章均在香港中文大学财务学教授郎咸平指导下,由该校财务硕士研究生郑美珊、冯醒雯、林智远与陆德芬等人收集材料、深入研究并撰写全部英文稿件。

“盈动”的本钱

取得“数码港”项目并借壳上市,使之获得收购资金;股票的市价对“盈动”十分重要,因为李泽楷和他的“盈动”可以用自己的股票换取目标公司的股票,并募集到进一步扩张的资金。

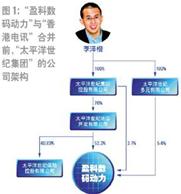

李泽楷1993年创立“太平洋世纪集团”。该集团由后来非常出名的“盈科数码动力”(以下简称“盈动”)和一些控股性的新加坡公司以及在港上市的“太平洋世纪保险控股”组成(见图1)。在收购“得信佳”和获取“数码港项目”之前,该集团的主业一直是保险和房地产投资。

获得“数码港”项目

1999年3月3日,香港特别行政区政府财政司司长曾荫权宣布开发“数码港”。而该项目的开发权未经公开投标便被授予“太平洋世纪集团”。毫无疑问,“数码港”系“盈科”最具战略性的重要项目,或许可以说,没有“数码港”便没有“盈科”。

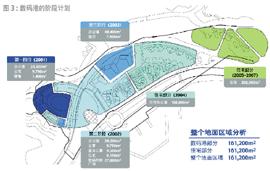

“数码港”被称为是科技基础设施,旨在为香港创造一个专于信息技术及信息服务的战略性公司群落,并造就一大批相关的专业人员。该项目主要包括数码港、辅助住宅。

其中,数码港部分包括大量的智能办公室、一个智能购物广场、一家酒店、数幢服务公寓和住宅。这部分将完全归香港特区政府所有,政府将得到所有的租金收入。

而辅助住宅部分,其住宅单位将推向市场公开发售,以筹集整个项目的建设基金。“太平洋世纪集团”将设计、建设整个数码港项目,并为其筹资。作为回报,它将分享发售住宅部分创造的利润。

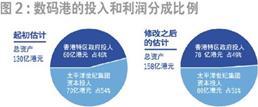

起初,“数码港”是一个130亿港元的开发项目,但后来被修改为158亿港元。香港特区政府已经提供了土地作为资产投入,而“太平洋世纪集团”将对开发进行资本投入。该集团和香港特区政府在起初和修改之后估计的投入如图2所示。

1999年3月,一位独立的财务分析家谨慎地预计“太平洋世纪集团”在数码港住宅销售上的利润约为93亿港元,“太平洋世纪集团”70亿港元的资本投入回报率达133%。

该项目授权给“太平洋世纪集团”惹来争议。有舆论认为“太平洋世纪集团”如何被选中并无任何公告,而该集团在项目开发权被授予时,更毫无科技和电讯行业任何经营经验。其旗舰公司“太平洋世纪地区开发有限公司”(在新加坡上市),几乎所有的营业额都来自保险和房地产。甚至在1999年,“太平洋世纪集团”以及后来的“盈动”的全部营业额仍然来自于设备的出售和租金收入。

而且,“数码港”项目的住宅部分占整个地面开发区域的比例超过70%,办公空间占整个地面开发区域的比例仅仅为17%左右(图3)。

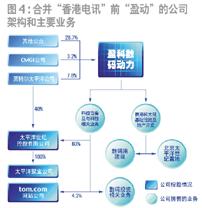

“数码港”项目使“太平洋世纪集团”在之后的一年中获得巨大的增长。李泽楷将该集团改为“盈动”后,收购步伐大大加快。收购主要涉及与互联网有关的科技业务、互联网宽带服务供应商的授权服务,以及卫星至地面宽带发送系统的本地新兴接入技术的经营(图4)。

“太平洋世纪控股有限公司”是“盈动”拥有60%权益的下属公司,目前正在发展其招牌业务—NOW (即“世界网络”),提供世界首创的交互式视频点播和网络接入的一揽子服务。其互联网服务将通过有线、卫星和电讯来实现,内容方面将非常宽泛,包括体育、生活方式、商业和科技。

“数码风险资本”是“盈动”另一家具有战略位置的下属公司,“盈动”相信,这种战略地位能够有效地撬起宽带平台,主要是世界网络,提供基础设施服务、内容、商务、通信和社区。该公司已在40多个与互联网有关的项目上投下大约5.35亿美元。